"Weapons - Die Stunde des Verschwindens": Im Kino und ab 30.10. auf Blu-ray, UHD Blu-ray und im 4K-Steelbook - UPDATE 2"Mushi-Shi": Staffel Eins der Anime-Serie ab 30.10. komplett auf Blu-ray verfügbar"Alle Mörder sind schon da" auf Ultra HD Blu-ray: Deutsche 4K-Premiere erscheint im Steelbook"Sturm der Feuervögel": Ab 10. September 2025 zum ersten Mal auf Blu-ray Disc"The Monkey" auf Blu-ray und Ultra HD Blu-ray: Austauschaktion geplantPremiere: "Trigger Effect - Eine Stadt im Ausnahmezustand" von David Koepp ab 05.12. auf Blu-ray im Mediabook"Fright Night - Die rabenschwarze Nacht": Horror-Komödie ab 18.09. auf Ultra HD Blu-ray im Steelbook - UPDATE 3

NEWSTICKER

Heimkino-Steuerung mit SQ Remote & Vera lite

19. Juli 2013Hallo zusammen,

nachdem ich vor einer Weile ja bereits einmal einen Artikel über die Heimkino-Steuerung mit der Z-Wave-Fernbedienung Nevo Q50 geschrieben hatte, hat nun vor ein paar Wochen ein neues Steuerungs-System im Keller Einzug gehalten. Ein großer Schritt für mich, da ich bisher immer ein Verfechter von richtigen physikalischer Tasten war, nun aber ein iPad verwende.

Aber mal ganz von vorne. Wie die Nutzer eines iOS-Gerätes ja sicherlich wissen, verfügen diese nicht über IR-Sender, die man zur Steuerung der meisten Heimkino-Geräte aber immer noch benötigt. Nach etwas Reschersche bin ich auf die Firma Square Connect (www.squareconnect.com) gestoßen. Diese bietet auf der einen Seite eine iOS-App namens Square Remote an, auf der anderen Seite aber auch eine Box namens SQ Blaster, die sich ins selbe WLAN wie das iOS-Gerät einbucht. Sie empfängt dann per WLAN einen Tastendruck vom iPad (z.B. Play) und sendet diesen dann per IR aus.

Die kleine Box (Kosten € 200) stellt man so auf, dass sie freie Sicht auf die zu steuernden Geräte hat. Fertig! Ab da steuert man seine Geräte über die Software SQ Remote auf dem iPad, iPhone oder iPod touch.

Die kleine Box (Kosten € 200) stellt man so auf, dass sie freie Sicht auf die zu steuernden Geräte hat. Fertig! Ab da steuert man seine Geräte über die Software SQ Remote auf dem iPad, iPhone oder iPod touch.

SQ Remote bietet zur Programmierung eine IR-Datenbank an, die von Universal Electronics lizensiert wurde. Das ist übrigens die Datenbank, auf die auch die Nevo bei der Programmierung zurückgegriffen hat. Natürlich kann man auch Befehle anlernen, die Datenbank ist aber bereits sehr mächtig.

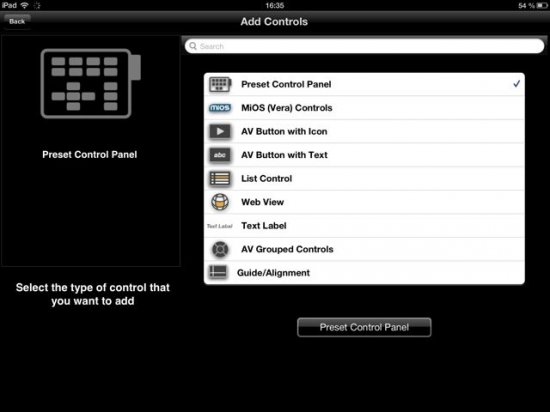

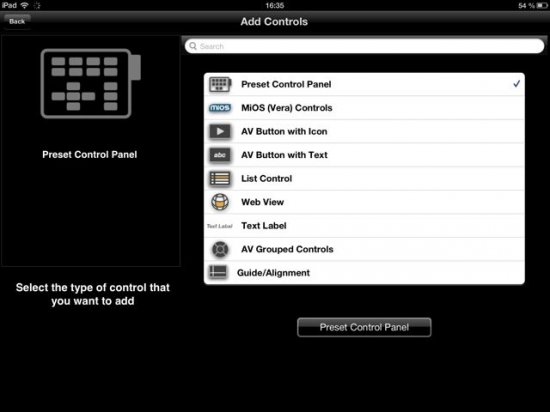

Im Gegensatz zur Nevo kann man die Programmierung der SQ Remote aber direkt auf dem Gerät vornehmen. Die iOS-Software verfügt über einen einfach zu bedienenden Editor, mit dem man Geräte, Buttons, Makros etc. bauen kann und dann schließlich IR-Befehle auf die Buttons legt.

SQ Remote bietet eine Vielzahl von Buttons, Symbolen, Steuerkreuzen, Laufwerk-Steuerungs-Sets etc an, um nach Belieben ein eigenes Bedienkonzept zu bauen.

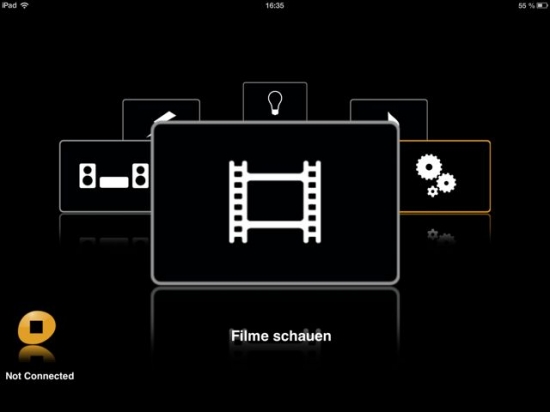

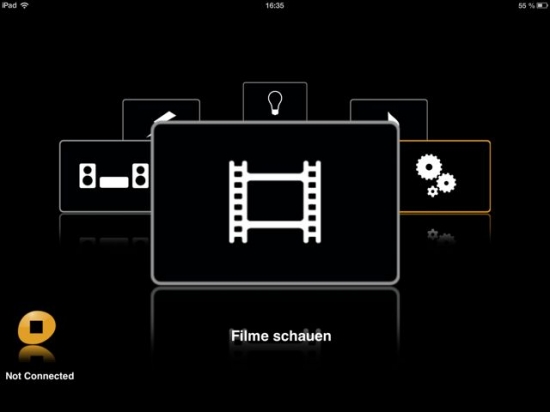

Der Ausgangspunkt von SQ Remote ist das Karussel, von dem aus man dann tiefer in die Bedienung einsteigt.

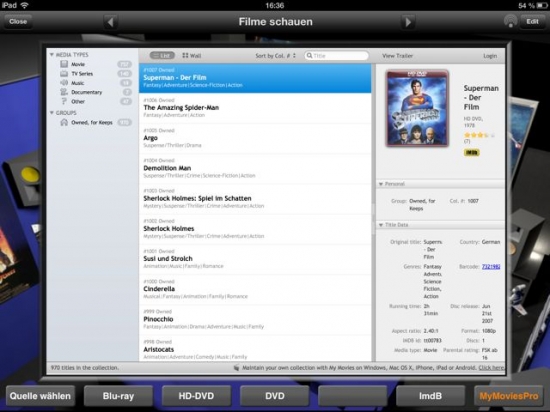

Ein Druck auf "Filme schauen" bringt einen dann (in meiner Benutzerführung) auf eine Seite, von der ich die Quelle auswähle (BD, HD-DVD, DVD). Sobald die Quelle gewählt wurde, schaltet ein Makro den Beamer, den AV-Receiver sowie die gewählte Quelle an und wählt dann den entsprechenden Eingang am AVR.

Danach kommt man dann automatisch auf die Steuerseite:

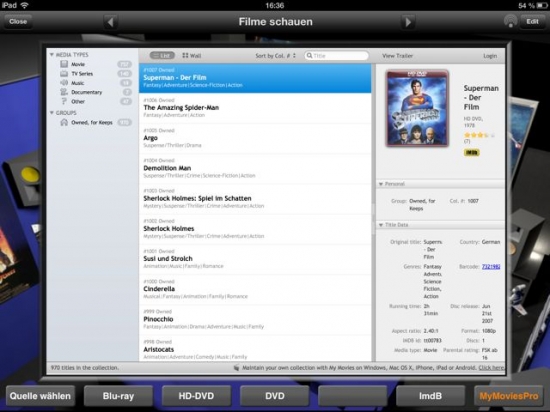

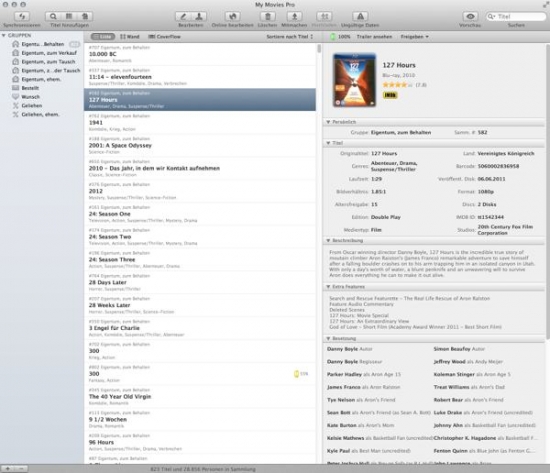

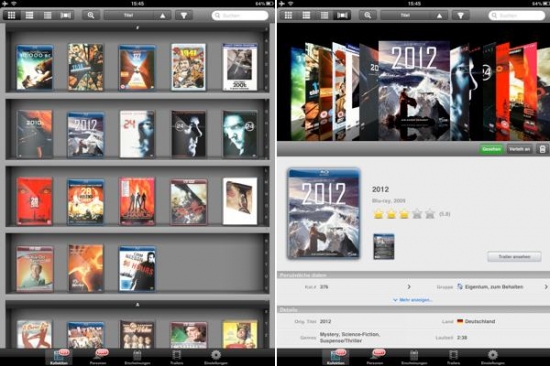

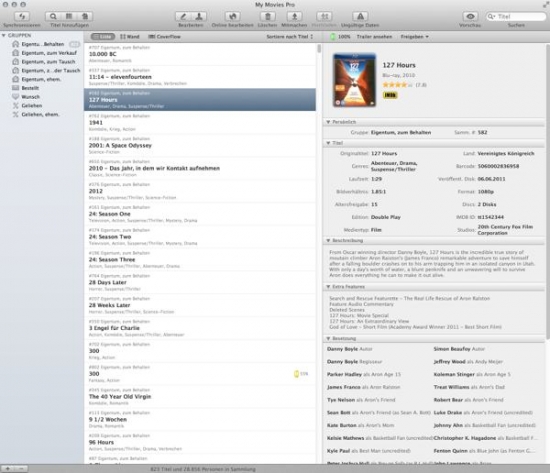

Pro Schalter im Karussel können 7 solcher Unterseiten angelegt werden. Neben reinen Steuerungsseiten mit Buttons können z.B. auch Websites eingebunden werden, z.B. die Online-Liste unserer Filmesammlung in MyMoviesPro:

Zwischen diesen 7 Seiten (ich habe nur 6 genutzt) kann dann hin und her gesprungen werden.

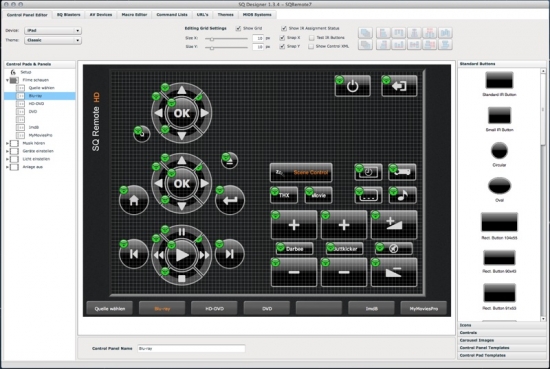

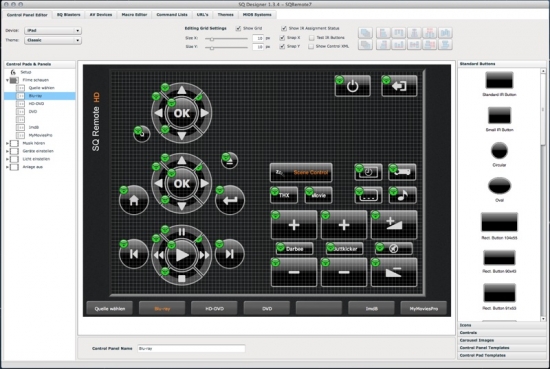

Wer jetzt keine Lust hat, die ganze Programmierung auf dem iOS-Gerät durchzuführen, der kann sich für PC und Mac den SQ Designer für US$ 40 zulegen. Damit kann man dann einfach mit der Maus am Rechner alles designen und z.B. auch Buttons sehr viel genauer platzieren, als es auf dem iOS-Gerät möglich ist.

Egal, ob man nun auf iPad oder PC/Mac an der Konfiguration bastelt, sie kann auf box.com (Cloud-Speicher) abgelegt werden, sodass man auf allen Geräten immer die aktuellste Version hat.

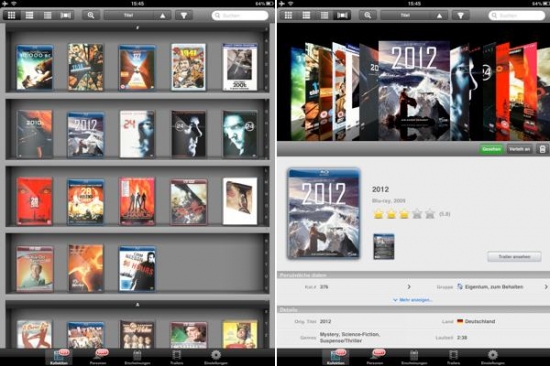

Mit SQ Remote und dem SQ Blaster kann man nun also schon einmal die kompletten Geräte im Heimkino steuern. Aber was ist mit dem Licht? Für richtiges Kino-Feeling sollte doch bei Druck auf Play auch gleichzeitig das Licht langsam gedimmt werden. Hier kommt dann wieder Z-Wave als Funkstandard ins Spiel.

SQ Remote unterstützt nämlich das Z-Wave-Gateway Vera vom Hersteller Mi Casa Verde (www.micasaverde.com). Auch hierbei handelt es sich wieder nur um eine kleine Kiste, die ins WLAN eingebunden wird.

Mit diesem Gateway ist es dann möglich, die gesamte Elektronik im Haus von unterwegs aus zu steuern und Schaltzustände abzufragen. Das System ist sehr mächtig und unterstützt neben Lichtsteuerung auch die Abfrage von Feuer- und Wassermeldern, Bewegungssensoren und Türschlössern. Mit einem Wassermelder ist es z.B. möglich einen Alarm zu generieren. Dieser wird von Vera ausgewertet und man kann dann entscheiden, was weiter passieren soll:

- Vera soll mir eine SMS schicken

- Vera soll das Licht im Wohnzimmer blinken lassen

- Vera soll eine ebenfalls installierte Z-Wave-Sirene ansprechen

In meinem Fall geht es aber erst einmal nur um die Lichtsteuerung, außerdem habe ich einen Wassermelder installiert, da wir im Keller auch einen Waschraum haben. Sollte da mal etwas passieren, würde ich eine SMS bekommen und ich könnte dafür sorgen, dass das Wasser nicht bis in den Kinoraum vordringt.

Das Modell Vera lite (€ 160), für das ich mich entschieden habe, wird über einen Switch an einen WLAN-Router gehangen und dann per Assistent einmalig konfiguriert. Von da an kann man von jedem Rechner auf der Welt Einstellungen verändern. Es gibt auch noch das Modell Vera 3. Diese hat einen WLAN-Router direkt mit eingebaut.

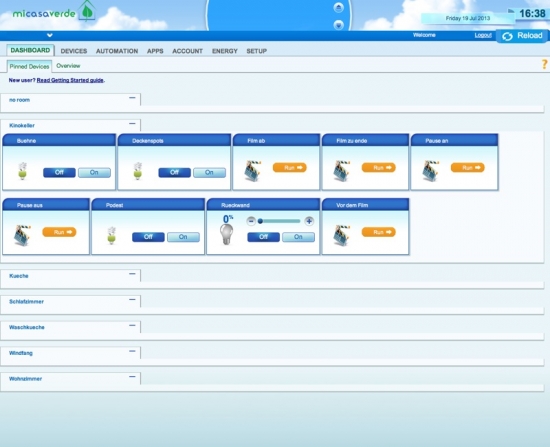

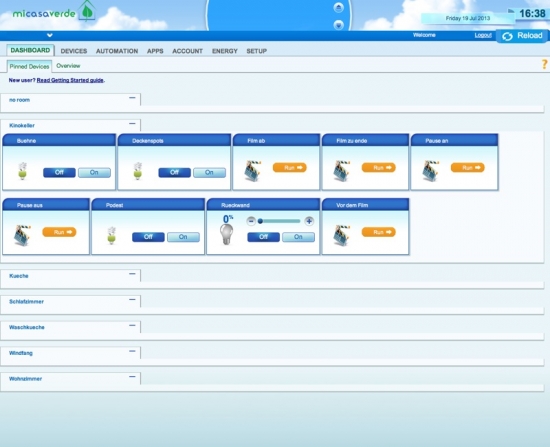

Über ein einfach Web-Interface kann man dann alles einstellen:

Man kann Räume anlegen, in die man dann die jeweiligen Z-Wave-Geräte ablegt. So behält man die Übersicht und kann Schritt für Schritt das ganze Haus automatisieren.

Direkt in Vera erstellt man auch die Lichtsituationen (Szenen), die definieren, was passieren sollen, wenn man z.B. während eines Films in SQ Remote auf Pause drückt. Diese Szenen werden in Vera einmal erstellt und stehen dann in SQ Remote unter den gewählten Namen zur weiteren Verwendung zur Verfügung.

Fazit: Mit der Kombination SQ Remote, SQ Blaster & Vera lite ist es mir gelungen, die komplette Steuerung des Kinokellers mit einem iPad zu bewerkstelligen. Im Gegensatz zur Nevo Q50 bietet das System noch unzählige zusätzliche Möglichkeiten, die ich Schritt für Schritt nun erforschen werde. Eine fast unerschöpfliche Spielwiese :-)

nachdem ich vor einer Weile ja bereits einmal einen Artikel über die Heimkino-Steuerung mit der Z-Wave-Fernbedienung Nevo Q50 geschrieben hatte, hat nun vor ein paar Wochen ein neues Steuerungs-System im Keller Einzug gehalten. Ein großer Schritt für mich, da ich bisher immer ein Verfechter von richtigen physikalischer Tasten war, nun aber ein iPad verwende.

Aber mal ganz von vorne. Wie die Nutzer eines iOS-Gerätes ja sicherlich wissen, verfügen diese nicht über IR-Sender, die man zur Steuerung der meisten Heimkino-Geräte aber immer noch benötigt. Nach etwas Reschersche bin ich auf die Firma Square Connect (www.squareconnect.com) gestoßen. Diese bietet auf der einen Seite eine iOS-App namens Square Remote an, auf der anderen Seite aber auch eine Box namens SQ Blaster, die sich ins selbe WLAN wie das iOS-Gerät einbucht. Sie empfängt dann per WLAN einen Tastendruck vom iPad (z.B. Play) und sendet diesen dann per IR aus.

Die kleine Box (Kosten € 200) stellt man so auf, dass sie freie Sicht auf die zu steuernden Geräte hat. Fertig! Ab da steuert man seine Geräte über die Software SQ Remote auf dem iPad, iPhone oder iPod touch.

Die kleine Box (Kosten € 200) stellt man so auf, dass sie freie Sicht auf die zu steuernden Geräte hat. Fertig! Ab da steuert man seine Geräte über die Software SQ Remote auf dem iPad, iPhone oder iPod touch.SQ Remote bietet zur Programmierung eine IR-Datenbank an, die von Universal Electronics lizensiert wurde. Das ist übrigens die Datenbank, auf die auch die Nevo bei der Programmierung zurückgegriffen hat. Natürlich kann man auch Befehle anlernen, die Datenbank ist aber bereits sehr mächtig.

Im Gegensatz zur Nevo kann man die Programmierung der SQ Remote aber direkt auf dem Gerät vornehmen. Die iOS-Software verfügt über einen einfach zu bedienenden Editor, mit dem man Geräte, Buttons, Makros etc. bauen kann und dann schließlich IR-Befehle auf die Buttons legt.

SQ Remote bietet eine Vielzahl von Buttons, Symbolen, Steuerkreuzen, Laufwerk-Steuerungs-Sets etc an, um nach Belieben ein eigenes Bedienkonzept zu bauen.

Der Ausgangspunkt von SQ Remote ist das Karussel, von dem aus man dann tiefer in die Bedienung einsteigt.

Ein Druck auf "Filme schauen" bringt einen dann (in meiner Benutzerführung) auf eine Seite, von der ich die Quelle auswähle (BD, HD-DVD, DVD). Sobald die Quelle gewählt wurde, schaltet ein Makro den Beamer, den AV-Receiver sowie die gewählte Quelle an und wählt dann den entsprechenden Eingang am AVR.

Danach kommt man dann automatisch auf die Steuerseite:

Pro Schalter im Karussel können 7 solcher Unterseiten angelegt werden. Neben reinen Steuerungsseiten mit Buttons können z.B. auch Websites eingebunden werden, z.B. die Online-Liste unserer Filmesammlung in MyMoviesPro:

Zwischen diesen 7 Seiten (ich habe nur 6 genutzt) kann dann hin und her gesprungen werden.

Wer jetzt keine Lust hat, die ganze Programmierung auf dem iOS-Gerät durchzuführen, der kann sich für PC und Mac den SQ Designer für US$ 40 zulegen. Damit kann man dann einfach mit der Maus am Rechner alles designen und z.B. auch Buttons sehr viel genauer platzieren, als es auf dem iOS-Gerät möglich ist.

Egal, ob man nun auf iPad oder PC/Mac an der Konfiguration bastelt, sie kann auf box.com (Cloud-Speicher) abgelegt werden, sodass man auf allen Geräten immer die aktuellste Version hat.

Mit SQ Remote und dem SQ Blaster kann man nun also schon einmal die kompletten Geräte im Heimkino steuern. Aber was ist mit dem Licht? Für richtiges Kino-Feeling sollte doch bei Druck auf Play auch gleichzeitig das Licht langsam gedimmt werden. Hier kommt dann wieder Z-Wave als Funkstandard ins Spiel.

SQ Remote unterstützt nämlich das Z-Wave-Gateway Vera vom Hersteller Mi Casa Verde (www.micasaverde.com). Auch hierbei handelt es sich wieder nur um eine kleine Kiste, die ins WLAN eingebunden wird.

Mit diesem Gateway ist es dann möglich, die gesamte Elektronik im Haus von unterwegs aus zu steuern und Schaltzustände abzufragen. Das System ist sehr mächtig und unterstützt neben Lichtsteuerung auch die Abfrage von Feuer- und Wassermeldern, Bewegungssensoren und Türschlössern. Mit einem Wassermelder ist es z.B. möglich einen Alarm zu generieren. Dieser wird von Vera ausgewertet und man kann dann entscheiden, was weiter passieren soll:

- Vera soll mir eine SMS schicken

- Vera soll das Licht im Wohnzimmer blinken lassen

- Vera soll eine ebenfalls installierte Z-Wave-Sirene ansprechen

In meinem Fall geht es aber erst einmal nur um die Lichtsteuerung, außerdem habe ich einen Wassermelder installiert, da wir im Keller auch einen Waschraum haben. Sollte da mal etwas passieren, würde ich eine SMS bekommen und ich könnte dafür sorgen, dass das Wasser nicht bis in den Kinoraum vordringt.

Das Modell Vera lite (€ 160), für das ich mich entschieden habe, wird über einen Switch an einen WLAN-Router gehangen und dann per Assistent einmalig konfiguriert. Von da an kann man von jedem Rechner auf der Welt Einstellungen verändern. Es gibt auch noch das Modell Vera 3. Diese hat einen WLAN-Router direkt mit eingebaut.

Über ein einfach Web-Interface kann man dann alles einstellen:

Man kann Räume anlegen, in die man dann die jeweiligen Z-Wave-Geräte ablegt. So behält man die Übersicht und kann Schritt für Schritt das ganze Haus automatisieren.

Direkt in Vera erstellt man auch die Lichtsituationen (Szenen), die definieren, was passieren sollen, wenn man z.B. während eines Films in SQ Remote auf Pause drückt. Diese Szenen werden in Vera einmal erstellt und stehen dann in SQ Remote unter den gewählten Namen zur weiteren Verwendung zur Verfügung.

Fazit: Mit der Kombination SQ Remote, SQ Blaster & Vera lite ist es mir gelungen, die komplette Steuerung des Kinokellers mit einem iPad zu bewerkstelligen. Im Gegensatz zur Nevo Q50 bietet das System noch unzählige zusätzliche Möglichkeiten, die ich Schritt für Schritt nun erforschen werde. Eine fast unerschöpfliche Spielwiese :-)

Antec AV Cooler - Hifi-Komponenten-Lüfter aus den USA

15. Juni 2013Hallo zusammen,

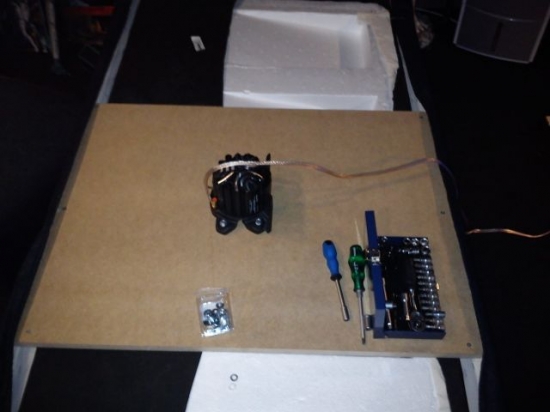

nachdem ich vor 2 Wochen einen neuen Onkyo TX-NR3010 bekommen habe, machte ich mir Gedanken darüber, wie man ihn vernünftig kühlen kann. Es wird ja in vielen Foren darüber diskutiert, dass die großen Onkyos ziemlich warm werden und obwohl er bei mir ganz oben im Rack steht, sollte noch eine zusätzliche Kühlung her.

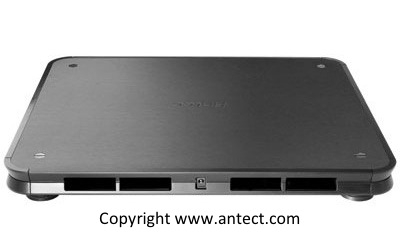

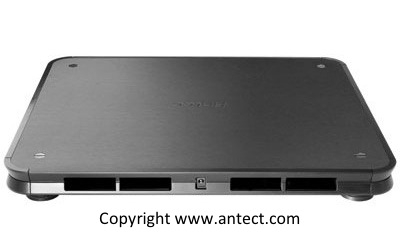

Bei der Lektüre des AVSForums wurde ich schließlich auf ein Gerät namens Antec AV Cooler aufmerksam. Das ist im Grunde genommen ein umgedrehter Laptop-Kühler, den man auf das zu kühlende Gerät legt. Kurzentschlossen habe ich ihn mir einfach mal bei Amazon in den USA bestellt.

Der AV Cooler an sich ist aus Plastik, aber die Oberseite ist aus dünnem Aluminium und lässt das Gerät durchaus wertig aussehen. Maße sind 36cm Tiefe, 42,9cm Breite und 4,6cm Höhe. An der Front befindet sich ein kleiner Schalter, mit dem man den AV Cooler abschalten oder zwei Gebläsestufen (Low & High) wählen kann. Eingeschaltet leuchtet eine (leider recht helle) blaue LED-Leiste.

Auf der Rückseite findet man den Anschluss für das mitgelieferte internationale Netzteil (110 bis 240 V) und zwei Lüftungsauslässe.

Auf der Unterseite sieht man die beiden Lüfter und vier mit Gummi versehene Füße.

Der Einsatz ist nun ganz einfach: man legt den AV Cooler auf seinen AV-Receiver, schließt das Netzteil an und schaltet ihn ein. Fertig.

Wie viele von euch wissen, werden die Onkyo AVRs ja gerade hinten rechts am HDMI-Board heiß. Das ist beim 3010 auch so und zwar obwohl er bei mir zu allen Seiten frei steht. Durch den Einsatz des AV Cooler in Stellung "Low" bleibt der 3010 nun wesentlich kühler. Sicherlich ist es immer so eine Sache, wenn man über Temperaturen spricht und diese nicht mit Messergebnissen belegen kann. Ich kann hier leider nur meine persönliche Empfindung als Beleg anbringen: Wenn ich nach zwei Stunden Film den AV Cooler anhebe und fühle, dann kann ich meine Hand gut auf den AVR legen. Läuft der AVR ohne den AV Cooler weiter, dann merkt man förmlich wie innerhalb von Minuten die Temperatur wieder stark zunimmt. Also: Ziel erfüllt!

Wie sieht es nun mit der Lautstärke des AV Cooler aus? Schließlich arbeitet er mit 2 Lüftern. In der Stellung "Low" hört man ihn in einem komplett stillen Raum nur so lange, bis der erste leise Ton aus den Lautsprechen erklingt. Danach ist Ruhe. Wenn man einen Beamer verwendet, dann wird man den AV Cooler erst gar nicht hören (zumindest nicht, wenn mein im Eco-Modus sehr leiser Sanyo PLV-Z4000 läuft). In Stellung "High" ist er dann doch deutlich hörbar, mehr Lüfterleistung ist natürlich lauter, in meinem Fall reicht aber zum Glück Low aus.

Fazit: Lohnt sich der Antec AV Cooler?

Ich würde sagen, wenn jemand auf der Suche nach einer attraktiven und effektiven Lüfterlösung für den AVR ist, dann macht man mit dem Antec AV Cooler nichts verkehrt. Sicherlich bekommt man Selbstbaulösungen günstiger, aber die sehen dann meistens nicht so gut aus.

Apropos "billiger": Der Antec AV Cooler kostet, wenn man ihn bei Amazon US bestellt, inkl. Versand und Zoll € 70.

www.amazon.com/Antec-Profile-Component-Theater-Products/dp/B000QJ4ZE2/ref=sr_1_1

nachdem ich vor 2 Wochen einen neuen Onkyo TX-NR3010 bekommen habe, machte ich mir Gedanken darüber, wie man ihn vernünftig kühlen kann. Es wird ja in vielen Foren darüber diskutiert, dass die großen Onkyos ziemlich warm werden und obwohl er bei mir ganz oben im Rack steht, sollte noch eine zusätzliche Kühlung her.

Bei der Lektüre des AVSForums wurde ich schließlich auf ein Gerät namens Antec AV Cooler aufmerksam. Das ist im Grunde genommen ein umgedrehter Laptop-Kühler, den man auf das zu kühlende Gerät legt. Kurzentschlossen habe ich ihn mir einfach mal bei Amazon in den USA bestellt.

Der AV Cooler an sich ist aus Plastik, aber die Oberseite ist aus dünnem Aluminium und lässt das Gerät durchaus wertig aussehen. Maße sind 36cm Tiefe, 42,9cm Breite und 4,6cm Höhe. An der Front befindet sich ein kleiner Schalter, mit dem man den AV Cooler abschalten oder zwei Gebläsestufen (Low & High) wählen kann. Eingeschaltet leuchtet eine (leider recht helle) blaue LED-Leiste.

Auf der Rückseite findet man den Anschluss für das mitgelieferte internationale Netzteil (110 bis 240 V) und zwei Lüftungsauslässe.

Auf der Unterseite sieht man die beiden Lüfter und vier mit Gummi versehene Füße.

Der Einsatz ist nun ganz einfach: man legt den AV Cooler auf seinen AV-Receiver, schließt das Netzteil an und schaltet ihn ein. Fertig.

Wie viele von euch wissen, werden die Onkyo AVRs ja gerade hinten rechts am HDMI-Board heiß. Das ist beim 3010 auch so und zwar obwohl er bei mir zu allen Seiten frei steht. Durch den Einsatz des AV Cooler in Stellung "Low" bleibt der 3010 nun wesentlich kühler. Sicherlich ist es immer so eine Sache, wenn man über Temperaturen spricht und diese nicht mit Messergebnissen belegen kann. Ich kann hier leider nur meine persönliche Empfindung als Beleg anbringen: Wenn ich nach zwei Stunden Film den AV Cooler anhebe und fühle, dann kann ich meine Hand gut auf den AVR legen. Läuft der AVR ohne den AV Cooler weiter, dann merkt man förmlich wie innerhalb von Minuten die Temperatur wieder stark zunimmt. Also: Ziel erfüllt!

Wie sieht es nun mit der Lautstärke des AV Cooler aus? Schließlich arbeitet er mit 2 Lüftern. In der Stellung "Low" hört man ihn in einem komplett stillen Raum nur so lange, bis der erste leise Ton aus den Lautsprechen erklingt. Danach ist Ruhe. Wenn man einen Beamer verwendet, dann wird man den AV Cooler erst gar nicht hören (zumindest nicht, wenn mein im Eco-Modus sehr leiser Sanyo PLV-Z4000 läuft). In Stellung "High" ist er dann doch deutlich hörbar, mehr Lüfterleistung ist natürlich lauter, in meinem Fall reicht aber zum Glück Low aus.

Fazit: Lohnt sich der Antec AV Cooler?

Ich würde sagen, wenn jemand auf der Suche nach einer attraktiven und effektiven Lüfterlösung für den AVR ist, dann macht man mit dem Antec AV Cooler nichts verkehrt. Sicherlich bekommt man Selbstbaulösungen günstiger, aber die sehen dann meistens nicht so gut aus.

Apropos "billiger": Der Antec AV Cooler kostet, wenn man ihn bei Amazon US bestellt, inkl. Versand und Zoll € 70.

www.amazon.com/Antec-Profile-Component-Theater-Products/dp/B000QJ4ZE2/ref=sr_1_1

Bildverbesserung mit dem Darbee Darblet DVP5000?

9. März 2013Hallo zusammen,

nachdem ich bereits im letzten Jahr in verschiedenen amerikanischen Publikationen Werbung für einem Bildverbesserer namens Darbee Darblet gelesen hatte, weckten Testberichte in Magazinen wie Home Theater, Home Cinema Choice und Widescreen Review mein Interesse. Im Januar bestellte ich mir die kleine Kiste, um selbst zu schauen, was denn nun hinter den positiven Berichten steckt.

Was wird versprochen?

Was soll das Darbee Darblet nun machen? Ohne jetzt technisch zu werden: es soll Bildsignalen von DVD und BD mehr Tiefe, Schärfe und Durchzeichnung geben. Genau das versprechen ja auch zahlreiche Schaltungen, die bereits im Player, AV-Receiver und/oder Beamer/TV eingebaut sind. Wozu also den Darbee kaufen? Schauen wir mal!

Was bekommt man für sein Geld?

Rein optisch macht die kleine Kiste, die in etwa die Größe eines iPhones hat (aber etwas doppelt so dick ist), nicht viel her. Sie hat einen Anschluss für ein mitgeliefertes Netzteil sowie jeweils einen HDMI-Ein- und Ausgang nach HDMI 1.4 Spezifkation. Ansonsten befinden sich 4 kleine Knöpfe an der Front und ein paar Kontrolllämpchen. Mit in der Box ist außerdem noch eine kleine Fernbedienung im Kreditkarten-Format.

Wie sieht das nun in der Praxis aus?

Nun, aus meiner Erfahrung heraus erkauft man sich z.B. zusätzliche Schärfe bei Nutzung des entsprechenden Reglers im Player nicht ohne Nachteile. Es erscheinen z.B. Doppelkonturen, die das Endergebnis verunstalten. Zusätzliche Durchzeichnung in dunklen Szenen endet oft in überstrahlenden hellen Szenen.

Hier setzt nun der Darbee an. Er fügt durch die Nutzung verschiedener Algorythmen in Echtzeit eben diese Aspekte dem Bild hinzu und zwar OHNE unerwünschte Artefakte, was zumindest bei maßvoller Benutzung der Regler des Darbee auch sehr gut klappt.

Generell kann man den Darbee-Effekt zwischen 0 und 100 % einstellen. Ich habe ihn z.B. auf 60% eingestellt. Hier ist der Effekt deutlich zu erkennen, wirkt aber nicht künstlich.

Wie sieht das denn nun aus?

Wie man sich das vorstellen muss, sieht man hier (Bilder von der Darbee-Website):

Ohne Darbee

Mit Darbee

Das untere Bild wirkt "knackiger" und irgendwie dreidimensionaler, ohne jedoch unnatürlich zu werden.

Hier noch zwei Beispiele:

Ohne Darbee

Mit Darbee

Auch hier wirkt das bearbeitet Bild deutlich detaillierter.

Also nur Vorteile und keine Nachteile?

Es fällt auf, dass der Darbee das Bild umso mehr verbessert, je besser das Ursprungsmaterial ist. Das bedeutet leider auch, dass verrauschte DVDs nicht wirklich vom Darbee profitieren, da in diesem Fall z.B. Rauschn besonders "fein" herausgearbeitet wird. Hier ist sollte man den Darbee dann also besser abschalten (ein Druck auf die Fernbedienung). Bei BDs aber holt der Darbee erstaunlich viel aus dem Quellmaterial raus.

Originalgetreue Wiedergabe vs Darbee

Jetzt kann man natürlich einwenden, dass das, was der Darbee da macht, doch nichts mehr mit naturgetreuer Wiedergabe zu tun hat. Wenn ein Beamer einmal perfekt kalibriert ist, dann holt man doch das Optimum aus jeder Quelle heraus.

Wer diesen puristischen Ansatz verfolgt, für den ist der Darbee sicherlich nichts.

Ich für meinen Teil habe Gamma und Graustufen meines PLV-Z4000 mit Color HFR kalibriert und war eigentlich auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Trotzdem möchte ich das Plus an "Lebendigkeit", das der Darbee dem Bild hinzufügt, nicht mehr missen. Ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass mir das Bild ohne den Darbee fast schon defokussiert vorkommt. Es wirkt ohne Darbee so, als ob ich meine Brille nicht auf der Nase hätte. Ok, das ist vielleicht etwas extrem, aber es geht schon in die Richtung.

Eine Kalibrierung macht der Darbee also nicht überflüssig, man sollte ihn vielmehr zusätzlich zu dieser einsetzen.

Was kostet der Spaß?

Bisher hatte ich zum Preis nichts geschrieben und ich habe mich selbst ein paar Wochen gefragt, ob das, was der Darbee macht, seinen Preis wert ist. Wir reden hier, je nachdem, wo man das Gerät kauft, von € 280 bis 330.

Mein persönliches Fazit lautet mittlerweile:

Ja, das ist es mir persönlich wert!

Aber sicherlich muss das jeder für sich selbst entscheiden. Einen Versuch ist der Darbee aber auf jeden Fall wert.

Viele Grüße

Markus

nachdem ich bereits im letzten Jahr in verschiedenen amerikanischen Publikationen Werbung für einem Bildverbesserer namens Darbee Darblet gelesen hatte, weckten Testberichte in Magazinen wie Home Theater, Home Cinema Choice und Widescreen Review mein Interesse. Im Januar bestellte ich mir die kleine Kiste, um selbst zu schauen, was denn nun hinter den positiven Berichten steckt.

Was wird versprochen?

Was soll das Darbee Darblet nun machen? Ohne jetzt technisch zu werden: es soll Bildsignalen von DVD und BD mehr Tiefe, Schärfe und Durchzeichnung geben. Genau das versprechen ja auch zahlreiche Schaltungen, die bereits im Player, AV-Receiver und/oder Beamer/TV eingebaut sind. Wozu also den Darbee kaufen? Schauen wir mal!

Was bekommt man für sein Geld?

Rein optisch macht die kleine Kiste, die in etwa die Größe eines iPhones hat (aber etwas doppelt so dick ist), nicht viel her. Sie hat einen Anschluss für ein mitgeliefertes Netzteil sowie jeweils einen HDMI-Ein- und Ausgang nach HDMI 1.4 Spezifkation. Ansonsten befinden sich 4 kleine Knöpfe an der Front und ein paar Kontrolllämpchen. Mit in der Box ist außerdem noch eine kleine Fernbedienung im Kreditkarten-Format.

Wie sieht das nun in der Praxis aus?

Nun, aus meiner Erfahrung heraus erkauft man sich z.B. zusätzliche Schärfe bei Nutzung des entsprechenden Reglers im Player nicht ohne Nachteile. Es erscheinen z.B. Doppelkonturen, die das Endergebnis verunstalten. Zusätzliche Durchzeichnung in dunklen Szenen endet oft in überstrahlenden hellen Szenen.

Hier setzt nun der Darbee an. Er fügt durch die Nutzung verschiedener Algorythmen in Echtzeit eben diese Aspekte dem Bild hinzu und zwar OHNE unerwünschte Artefakte, was zumindest bei maßvoller Benutzung der Regler des Darbee auch sehr gut klappt.

Generell kann man den Darbee-Effekt zwischen 0 und 100 % einstellen. Ich habe ihn z.B. auf 60% eingestellt. Hier ist der Effekt deutlich zu erkennen, wirkt aber nicht künstlich.

Wie sieht das denn nun aus?

Wie man sich das vorstellen muss, sieht man hier (Bilder von der Darbee-Website):

Ohne Darbee

Mit Darbee

Das untere Bild wirkt "knackiger" und irgendwie dreidimensionaler, ohne jedoch unnatürlich zu werden.

Hier noch zwei Beispiele:

Ohne Darbee

Mit Darbee

Auch hier wirkt das bearbeitet Bild deutlich detaillierter.

Also nur Vorteile und keine Nachteile?

Es fällt auf, dass der Darbee das Bild umso mehr verbessert, je besser das Ursprungsmaterial ist. Das bedeutet leider auch, dass verrauschte DVDs nicht wirklich vom Darbee profitieren, da in diesem Fall z.B. Rauschn besonders "fein" herausgearbeitet wird. Hier ist sollte man den Darbee dann also besser abschalten (ein Druck auf die Fernbedienung). Bei BDs aber holt der Darbee erstaunlich viel aus dem Quellmaterial raus.

Originalgetreue Wiedergabe vs Darbee

Jetzt kann man natürlich einwenden, dass das, was der Darbee da macht, doch nichts mehr mit naturgetreuer Wiedergabe zu tun hat. Wenn ein Beamer einmal perfekt kalibriert ist, dann holt man doch das Optimum aus jeder Quelle heraus.

Wer diesen puristischen Ansatz verfolgt, für den ist der Darbee sicherlich nichts.

Ich für meinen Teil habe Gamma und Graustufen meines PLV-Z4000 mit Color HFR kalibriert und war eigentlich auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Trotzdem möchte ich das Plus an "Lebendigkeit", das der Darbee dem Bild hinzufügt, nicht mehr missen. Ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass mir das Bild ohne den Darbee fast schon defokussiert vorkommt. Es wirkt ohne Darbee so, als ob ich meine Brille nicht auf der Nase hätte. Ok, das ist vielleicht etwas extrem, aber es geht schon in die Richtung.

Eine Kalibrierung macht der Darbee also nicht überflüssig, man sollte ihn vielmehr zusätzlich zu dieser einsetzen.

Was kostet der Spaß?

Bisher hatte ich zum Preis nichts geschrieben und ich habe mich selbst ein paar Wochen gefragt, ob das, was der Darbee macht, seinen Preis wert ist. Wir reden hier, je nachdem, wo man das Gerät kauft, von € 280 bis 330.

Mein persönliches Fazit lautet mittlerweile:

Ja, das ist es mir persönlich wert!

Aber sicherlich muss das jeder für sich selbst entscheiden. Einen Versuch ist der Darbee aber auf jeden Fall wert.

Viele Grüße

Markus

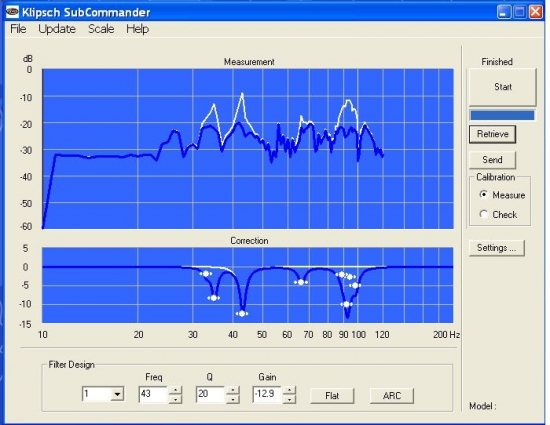

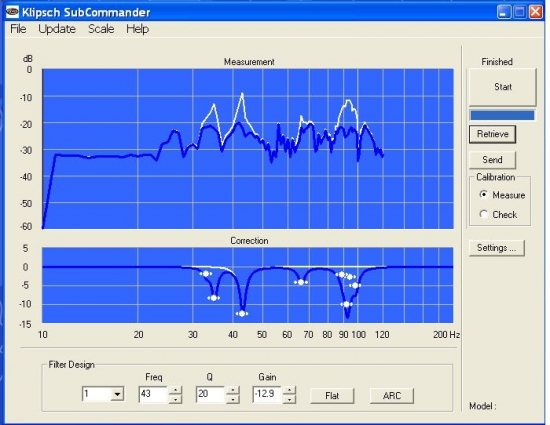

Subwoofer-Position mit Stereoplay RaumRechenService optimieren

12. August 2012Hallo zusammen,

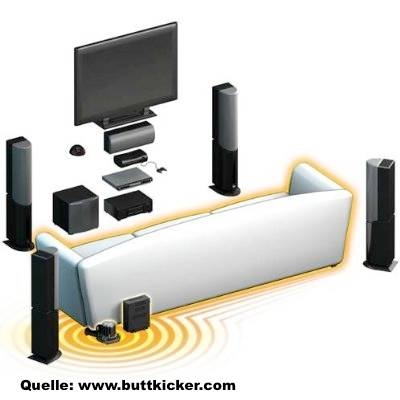

seitdem wir vor zwei Jahren nach dem Krefeld gezogen sind und ich meinen neuen Kino-Keller "bezogen" habe, war ich immer auf der Suche nach er optimalen Position für meinen Subwoofer Klipsch RT-10D. Der ist dazu gedacht, in eine Raumecke gestellt zu werden und kompensiert dabei möglicherweise entstehendes Dröhnen mit einem eingebauten Einmesssystem.

Tolle Sache an sich, aber leider ist ja ein potenter Subwoofer nur die halbe Miete wenn es darum geht, im Kino einen guten (sprich: tiefen, knackigen, sauberen) Bass zu erzielen. Viel wichtiger ist, dass die Kombination aus Stellplatz des Subwoofers und Hörplatz harmonieren. Wenn diese beiden Faktoren nicht zusammenpassen, dann kann selbst der beste Subwoofer keine Wunder bewirken und läuft nur auf Sparflamme.

Beide Faktoren (Subwoofer-Stellplatz und Hörplatz) waren bisher in meinem Raum weitgehend festgelegt, sodass ich gerade mal die Möglichkeit hatte, den Subwoofer ein wenig hin und her zu verschieben. Dabei gab es dann z.B. im Tiefbass leichte Verbesserungen, gleichzeitig erkaufte ich mir dann aber starke Einbrüche z.B. bei 100 Hz. Außerdem hörte sich der Bass auf jedem Platz unseres Sofas unterschiedlich an.

Was auch immer ich anstellte, der RT-10D klang im neuen Keller einfach nicht so gut wie damals im Keller in Oberhausen. Ich wusste, was der Subwoofer in der Lage ist zu leisten und es frustrierte mich, dass ich das nun nicht mehr auskosten kann.

Es musste etwas geschehen und vor ein paar Wochen stieß ich dann auf den

RaumRechenService des Magazins "Stereoplay"

www.stereoplay.de/tool-lautsprecher-rechner-751234.html

Der RaumRechenService ist ein Online-Tool, das im Webbrowser läuft. Man gibt die Maße des eigenen Raums ein, kann auch relativ genau Boden- und Wandbeläge sowie Möblierung wählen.

Danach legt man die bevorzugte Hörposition fest und wählt aus einer Lautsprecherdatenbank entweder seine eigenen Lautsprecher (wenn vorhanden) oder welche, die ihnen vom Frequenzgang her nahe kommen, aus.

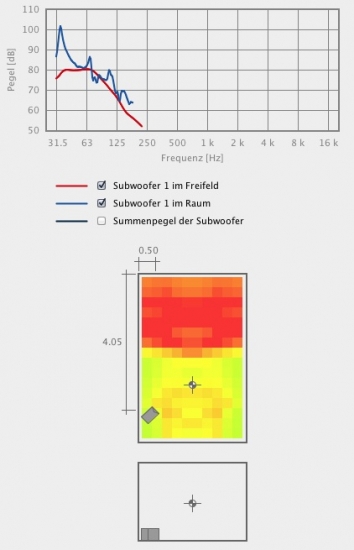

Sobald man das getan hat, zeigt einem der RaumRechenService folgende Informationen an:

- Den Frequenzgang des Subwoofers am gewählten Hörplatz

- Eine grafisch dargestellte Übersicht der akustischen Situation des Raums

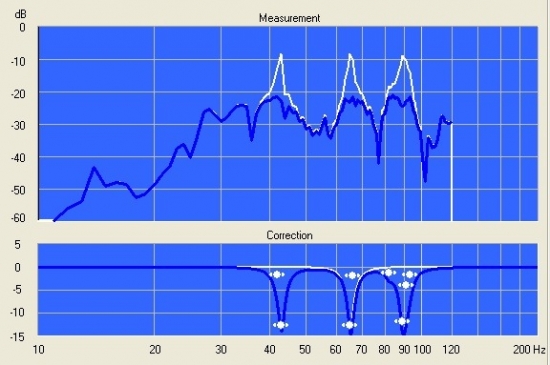

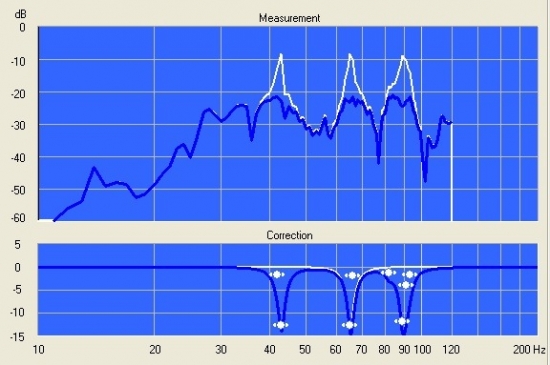

Frequenzgang des Subwoofers am Hörplatz

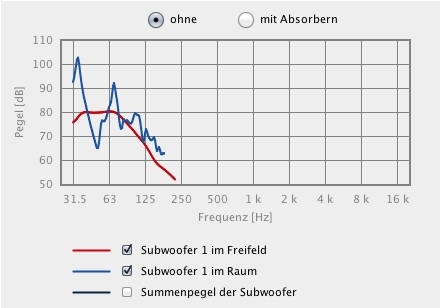

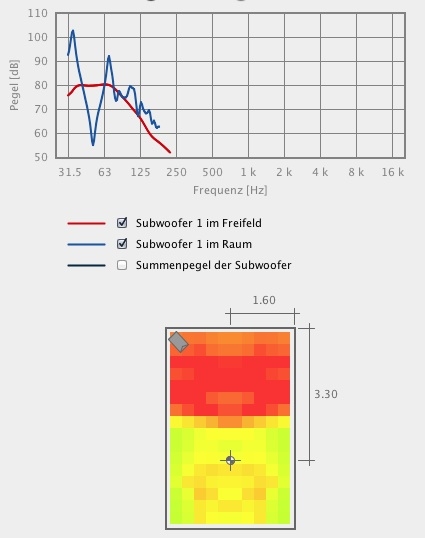

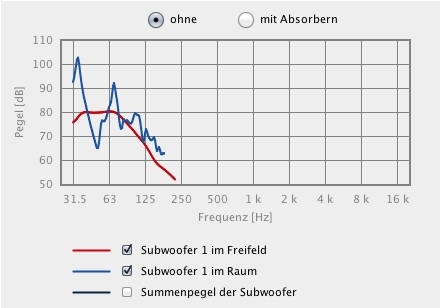

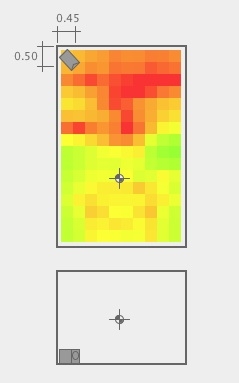

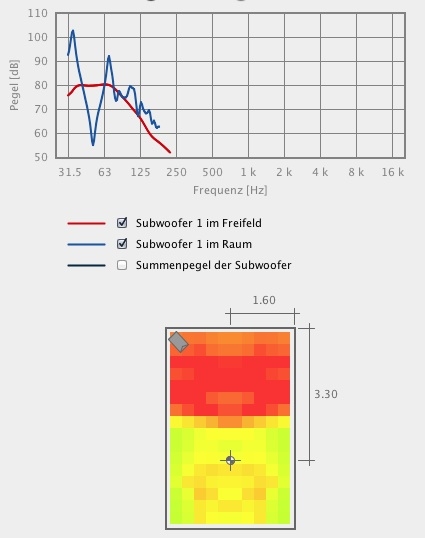

Hier wird nun genau das dargestellt, was ich eingangs schon beschrieben hatte: Der Einfluss von Hörplatz und Subwoofer-Position auf die Qualität des Klangs. Wenn man Subwoofer und Hörplatz in der bunten "Raumübersicht" verändert, dann kann man sehen, welchen Einfluss dies auf den Frequenzgang des Subwoofers bezogen auf den Hörplatz hat. Das ist die blaue Kurve. Zum Vergleich wird auch noch eine rote Kurve angezeigt, die angibt, welchen Frequenzgang des Subwoofer ohne den Einfluss des Raumes hat. Dies ist quasi der ideale Frequenzgang, der aber in einem Raum nie erreicht werden wird.

Akustische Situation des Raums bezogen auf den Hörplatz

Die bunte Raumübersicht gibt mit ihren Farben nun an, an welchen Positionen im Raum bezogen auf die gerade gewählte Hörposition der Subwoofer am besten aufgestellt werden sollte. Gute Positionen werden hierbei grün dargestellt.

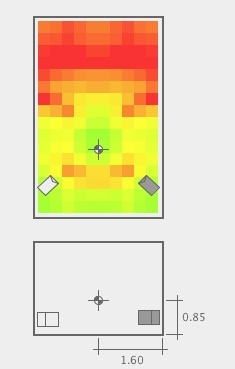

Und so sieht es in meinem Keller aus:

Hier sieht man dann auch schon das Dilemma in meinem Keller. Mein Subwoofer steht vorne links in einem ungünstigen roten Bereich, was mir eine sehr starke Erhöhung (Dröhnen) bei 35 Hz einbringt und einen starken Abfall bei ca. 50 Hz.

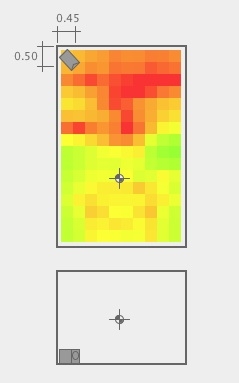

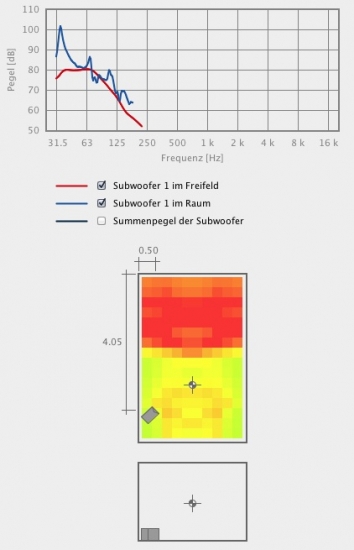

Was ändert sich, wenn der Subwoofer auf "grün" steht?

Hinten links und rechts sieht es aber farblich gut aus. Mal schauen, wie sich der Frequenzgang verändert, wenn ich den Subwoofer dorthin verschiebe:

Und siehe da, das sieht schon viel besser aus. Es ist zwar immer noch eine Überhöhung bei 35 Hz vorhanden, diese kann aber per Einmesssystem des Receivers, eines Subwoofers oder mit einem AntiMode-Einmesssysten kompensiert werden. Danach liegt der Frequenzgang des Subwoofers aber wirklich nah an der roten Ideallinie und der Abfall bei ca. 50 Hz ist auch verschwunden.

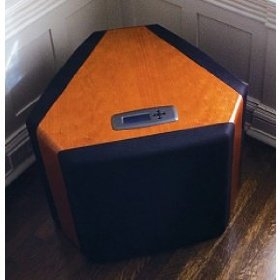

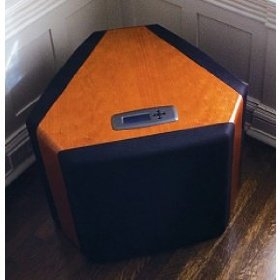

Da mein Klipsch RT-10D dort aber nicht hinpasste, habe ich mir nun zwei kleinere Klipsch RW-10D geholt, einen für jede Seite:

Das Ergebnis ist eine ungemein gleichmäßige Basswiedergabe auf der gesamten Breite des Sofas. Gerade bei Musik macht sich jetzt bemerkbar, wie "knackig" Bass auch bei uns im Keller sein kann. Eine Messung mit Room EQ Wizard bestätigt einen Frequenzgang, der zwischen 25 und 100 Hz nur im Bereich von maximal +- 3dB variiert. Das ist ein wirklich gutes Ergebnis.

Fazit: Der RaumRechenService der Stereoplay ist meiner Ansicht nach ein tolles Tool, um auf die Schnelle einfach mal zu schauen, wo sich im eigenen Raum etwas gut anhört und wo nicht. Einziger Nachteil ist, dass der Rechner nur für rechtwinklige Räume funktioniert. Ich habe zwar auch im vorderen Bereich des Raums eine 2qm große Nische. DIese kann aber vernachlässigt werden, da die neuen Subwoofer-Positionen im hinteren Bereich des Raums liegen und dieser ist symetrisch.

Da die Nutzung des RechenServices nichts kostet, kann ich nur jedem raten, ihn einmal auszuprobieren.

Viele Grüße

Markus

seitdem wir vor zwei Jahren nach dem Krefeld gezogen sind und ich meinen neuen Kino-Keller "bezogen" habe, war ich immer auf der Suche nach er optimalen Position für meinen Subwoofer Klipsch RT-10D. Der ist dazu gedacht, in eine Raumecke gestellt zu werden und kompensiert dabei möglicherweise entstehendes Dröhnen mit einem eingebauten Einmesssystem.

Tolle Sache an sich, aber leider ist ja ein potenter Subwoofer nur die halbe Miete wenn es darum geht, im Kino einen guten (sprich: tiefen, knackigen, sauberen) Bass zu erzielen. Viel wichtiger ist, dass die Kombination aus Stellplatz des Subwoofers und Hörplatz harmonieren. Wenn diese beiden Faktoren nicht zusammenpassen, dann kann selbst der beste Subwoofer keine Wunder bewirken und läuft nur auf Sparflamme.

Beide Faktoren (Subwoofer-Stellplatz und Hörplatz) waren bisher in meinem Raum weitgehend festgelegt, sodass ich gerade mal die Möglichkeit hatte, den Subwoofer ein wenig hin und her zu verschieben. Dabei gab es dann z.B. im Tiefbass leichte Verbesserungen, gleichzeitig erkaufte ich mir dann aber starke Einbrüche z.B. bei 100 Hz. Außerdem hörte sich der Bass auf jedem Platz unseres Sofas unterschiedlich an.

Was auch immer ich anstellte, der RT-10D klang im neuen Keller einfach nicht so gut wie damals im Keller in Oberhausen. Ich wusste, was der Subwoofer in der Lage ist zu leisten und es frustrierte mich, dass ich das nun nicht mehr auskosten kann.

Es musste etwas geschehen und vor ein paar Wochen stieß ich dann auf den

RaumRechenService des Magazins "Stereoplay"

www.stereoplay.de/tool-lautsprecher-rechner-751234.html

Der RaumRechenService ist ein Online-Tool, das im Webbrowser läuft. Man gibt die Maße des eigenen Raums ein, kann auch relativ genau Boden- und Wandbeläge sowie Möblierung wählen.

Danach legt man die bevorzugte Hörposition fest und wählt aus einer Lautsprecherdatenbank entweder seine eigenen Lautsprecher (wenn vorhanden) oder welche, die ihnen vom Frequenzgang her nahe kommen, aus.

Sobald man das getan hat, zeigt einem der RaumRechenService folgende Informationen an:

- Den Frequenzgang des Subwoofers am gewählten Hörplatz

- Eine grafisch dargestellte Übersicht der akustischen Situation des Raums

Frequenzgang des Subwoofers am Hörplatz

Hier wird nun genau das dargestellt, was ich eingangs schon beschrieben hatte: Der Einfluss von Hörplatz und Subwoofer-Position auf die Qualität des Klangs. Wenn man Subwoofer und Hörplatz in der bunten "Raumübersicht" verändert, dann kann man sehen, welchen Einfluss dies auf den Frequenzgang des Subwoofers bezogen auf den Hörplatz hat. Das ist die blaue Kurve. Zum Vergleich wird auch noch eine rote Kurve angezeigt, die angibt, welchen Frequenzgang des Subwoofer ohne den Einfluss des Raumes hat. Dies ist quasi der ideale Frequenzgang, der aber in einem Raum nie erreicht werden wird.

Akustische Situation des Raums bezogen auf den Hörplatz

Die bunte Raumübersicht gibt mit ihren Farben nun an, an welchen Positionen im Raum bezogen auf die gerade gewählte Hörposition der Subwoofer am besten aufgestellt werden sollte. Gute Positionen werden hierbei grün dargestellt.

Und so sieht es in meinem Keller aus:

Hier sieht man dann auch schon das Dilemma in meinem Keller. Mein Subwoofer steht vorne links in einem ungünstigen roten Bereich, was mir eine sehr starke Erhöhung (Dröhnen) bei 35 Hz einbringt und einen starken Abfall bei ca. 50 Hz.

Was ändert sich, wenn der Subwoofer auf "grün" steht?

Hinten links und rechts sieht es aber farblich gut aus. Mal schauen, wie sich der Frequenzgang verändert, wenn ich den Subwoofer dorthin verschiebe:

Und siehe da, das sieht schon viel besser aus. Es ist zwar immer noch eine Überhöhung bei 35 Hz vorhanden, diese kann aber per Einmesssystem des Receivers, eines Subwoofers oder mit einem AntiMode-Einmesssysten kompensiert werden. Danach liegt der Frequenzgang des Subwoofers aber wirklich nah an der roten Ideallinie und der Abfall bei ca. 50 Hz ist auch verschwunden.

Da mein Klipsch RT-10D dort aber nicht hinpasste, habe ich mir nun zwei kleinere Klipsch RW-10D geholt, einen für jede Seite:

Das Ergebnis ist eine ungemein gleichmäßige Basswiedergabe auf der gesamten Breite des Sofas. Gerade bei Musik macht sich jetzt bemerkbar, wie "knackig" Bass auch bei uns im Keller sein kann. Eine Messung mit Room EQ Wizard bestätigt einen Frequenzgang, der zwischen 25 und 100 Hz nur im Bereich von maximal +- 3dB variiert. Das ist ein wirklich gutes Ergebnis.

Fazit: Der RaumRechenService der Stereoplay ist meiner Ansicht nach ein tolles Tool, um auf die Schnelle einfach mal zu schauen, wo sich im eigenen Raum etwas gut anhört und wo nicht. Einziger Nachteil ist, dass der Rechner nur für rechtwinklige Räume funktioniert. Ich habe zwar auch im vorderen Bereich des Raums eine 2qm große Nische. DIese kann aber vernachlässigt werden, da die neuen Subwoofer-Positionen im hinteren Bereich des Raums liegen und dieser ist symetrisch.

Da die Nutzung des RechenServices nichts kostet, kann ich nur jedem raten, ihn einmal auszuprobieren.

Viele Grüße

Markus

Raum-Design mit Sweet Home 3D

6. Mai 2012Guten Morgen zusammen,

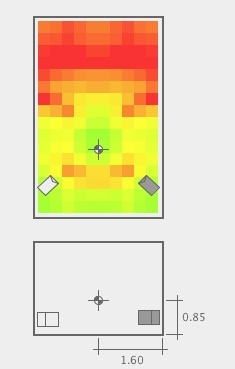

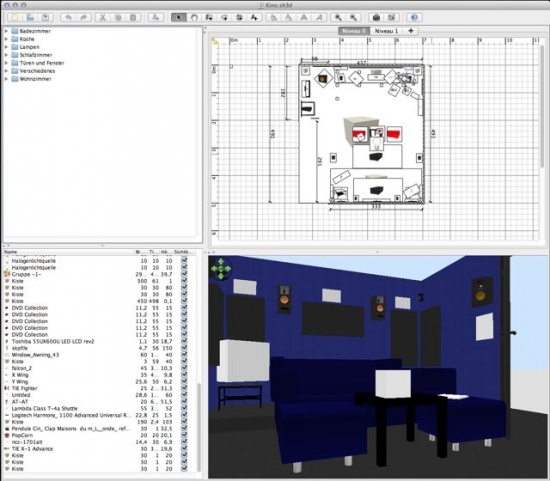

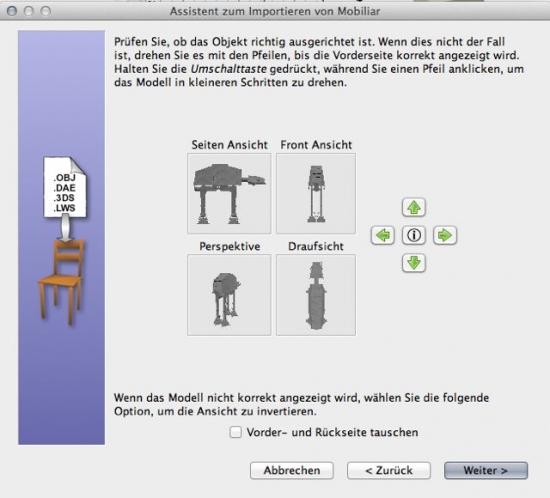

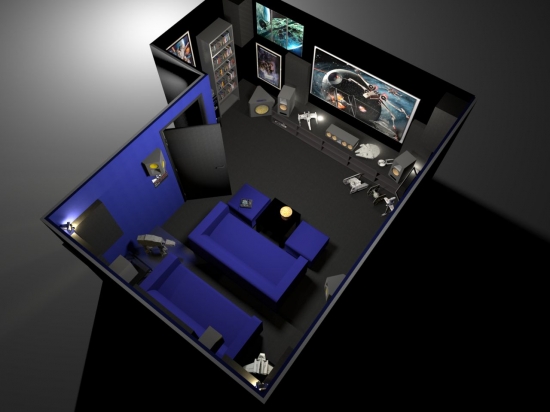

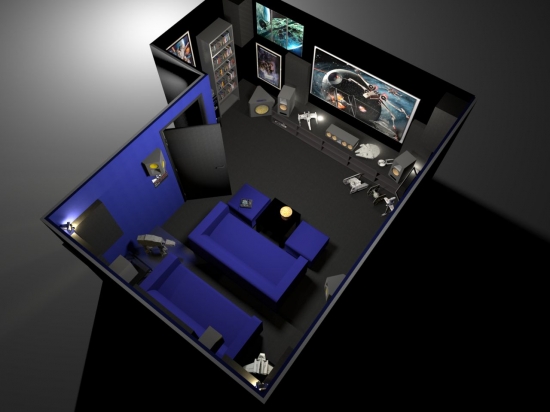

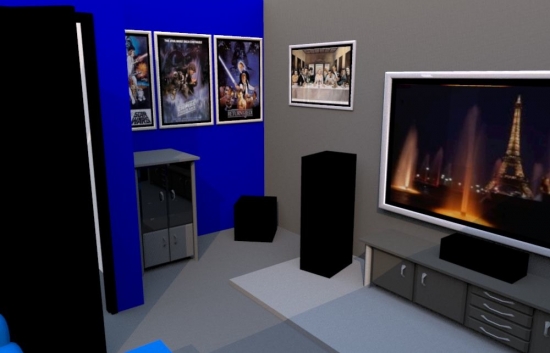

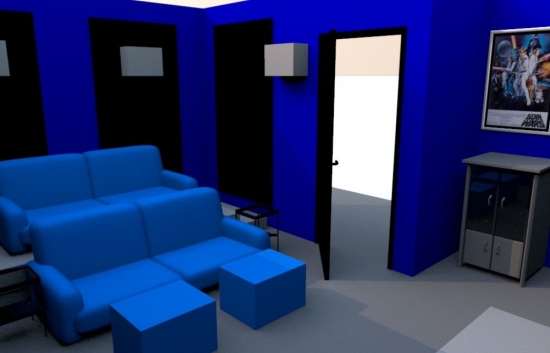

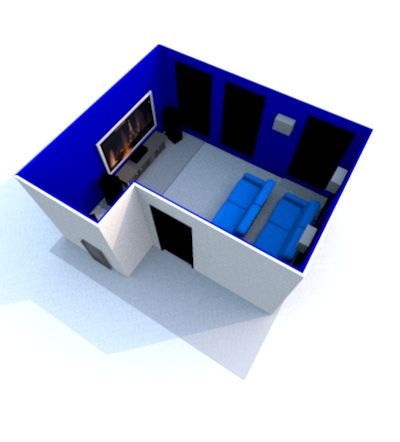

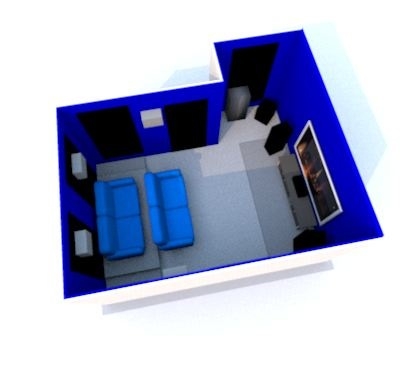

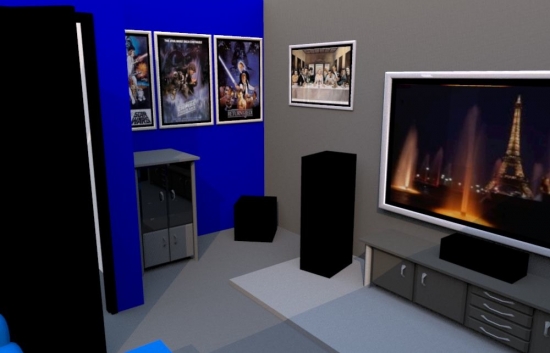

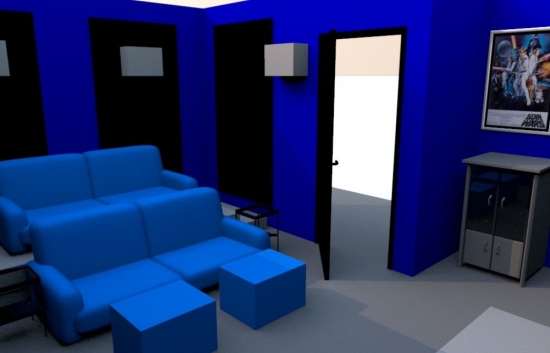

da ich in den letzten zwei Wochen extrem viele Anfragen bekommen habe, in denen es darum ging, mit welcher Software ich die 3D-Ansichten unseres Kellers erstellt habe, möchte ich heute einen kleinen Einblick in den kostenlosen Raum-Designer Sweet Home 3D geben.

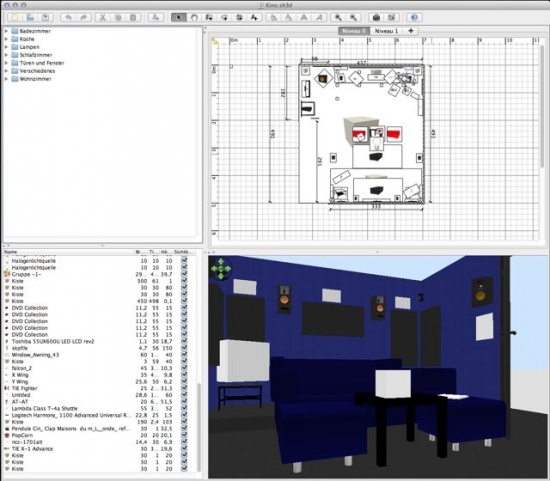

Mit Sweet Home 3D kann man auf relativ einfach Art und Weise Räume (sogar ganze Häuser) nachbauen und diese dann virtuell begehen oder hochwertige Bilder mit frei wählbaren Perspektiven rendern lassen (das sind dann die Bilder, die es in meiner Galerie zu bewundern gibt).

Aber wie funktioniert das alles?

Zuerst lädt man sich unter www.sweethome3d.com/de/index.jsp das Programm für entweder für Windows, Linux oder Mac OS (das ist die Version, die ich verwende) herunter.

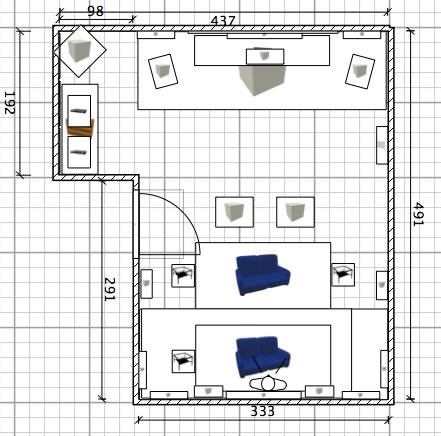

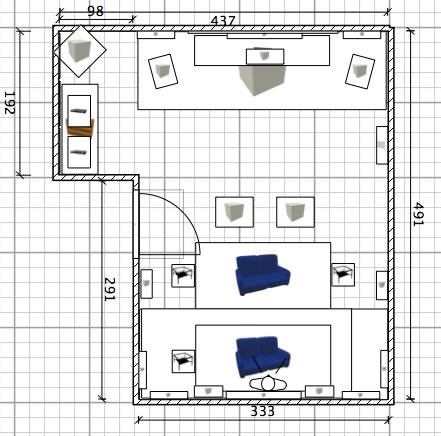

Dann fängt man an, mittels des intuitiven Editors zuerst die Raumwände zu bauen und so den Grundriss des Raums zu definieren.

Dann fängt man an, mittels des intuitiven Editors zuerst die Raumwände zu bauen und so den Grundriss des Raums zu definieren.

All dies geschieht aus der Vogelperspektive (oben rechts), man kann Bemaßungen einfügen, hinein und heraus zoomen und sich jederzeit mit einem frei positionierbaren "virtuellem Ich" ein Bild vom aktuellen Stand des "Bauvorhabens" machen (unten rechts).

Während des Bauens wird vom Programm kontinuierlich eine Liste der verwendeten Objekte geführt (unten links), aus der man einzelne Objekte direkt auswählen und deren Parameter (Maße, Beschaffenheit, Farbe, Position im Koordinatensystem) ändern kann. Gerade wenn man später dann viele Objekte im Raum platziert hat, die sich evtl. auch überlagern, ist diese Objekt-Liste sehr nützlich.

Sweet Home 3D kommt bereits mit einer großen Bibliothek an Objekten, sei es Möbel, Lichtquellen, Fenster, Treppen etc. Diese liegen in Format ".dae" vor und man findet per Google auch viele zusätzliche Modelle, die man dann in den eigene Konstruktionen verwenden kann.

Gerade Google stellt sich bei der Suche nach passenden Objekten als sehr hilfreich heraus. Es gibt nämlich von Google selbst eine eigene 3D-Software namens "Sketchup" und für deren Modelle bietet Google eine eigene Suchmaschine an (sketchup.google.com/3dwarehouse/).

Das hat mir persönlich die lebensechte Konstruktion meines Keller sehr erleichtert, da es z.B. unzählige Möbel von IKEA im Format von Google Sketchup gibt. Auch meine Klipsch-Lautsprecher habe ich gefunden und konnte sie dann, ohne sie selbst erst bauen zu müssen, einfach in meinem Raum platzieren.

Ok, nicht ganz so einfach, denn die Modelle aus Google Sketchup liegen im Format ".skp" vor, mit dem Sweet Home 3D nichts anfangen kann.

Um sie dann doch nutzen zu können, habe ich mir die Test-Version von Google Sketchup Pro heruntergeladen. Diese kann man 8 Stunden lang testen und bietet die Möglichkeit an, skp-Objekte als dae-Objekte zu exportieren.

Damit ist es dann eine Sache von wenigen Minuten, einen Raum mit authentischen Objekten zu füllen. Sollten einzelne Dinge nicht auffindbar sein (z.B. die eigenen Poster oder Kino-Schilder), dann können solche einfachen Objekte unkompliziert nachgebaut werden. Ein Poster ist dann z.B. ein Quader mit einer dicke von 0,5 cm, dem man als Textur für die Vorderseite eben das Postermotiv zuweist.

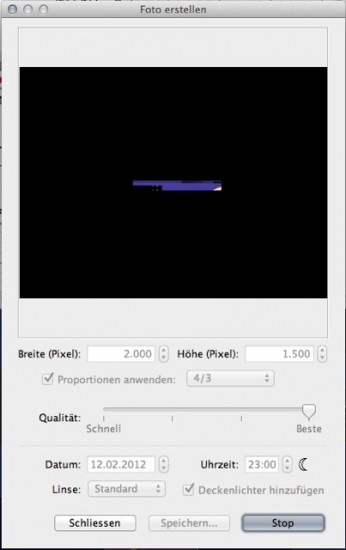

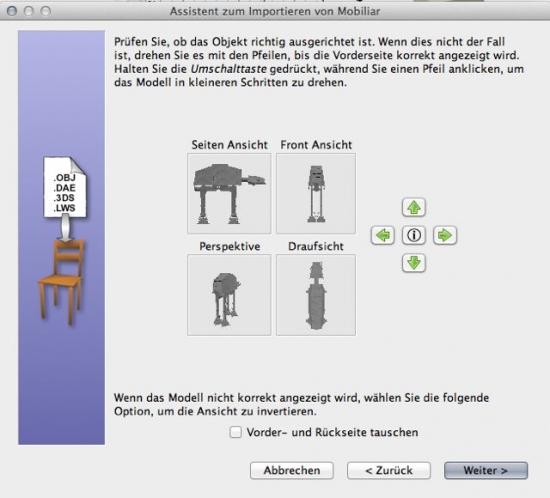

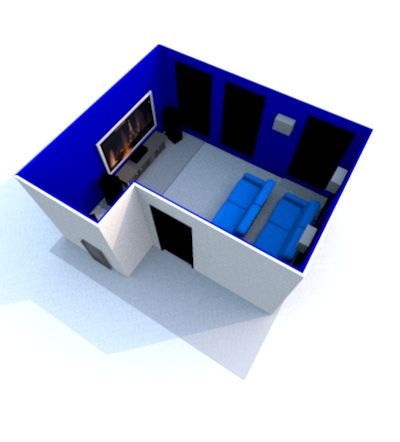

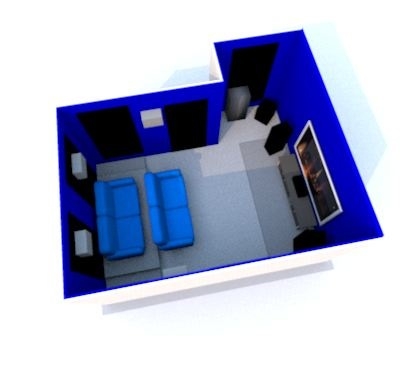

Sobald man den Raum mit allen seinen Objekten konstruiert hat, sucht man mit dem "virtuellen Ich" die erste Perspektive aus, von der aus man ein "Foto" des Raums machen möchte. Vorher kann man (oder sollte sogar) verschiedene Lichtquellen positionieren, da gerade die Lichter dem Raum Atmosphäre geben. Lichter kann man in Farbe und Intensität variieren, sodass man sogar vor einer realen Installation ausprobieren kann, wie bestimmte Lichteffekte aussehen würden.

Sobald man den Raum mit allen seinen Objekten konstruiert hat, sucht man mit dem "virtuellen Ich" die erste Perspektive aus, von der aus man ein "Foto" des Raums machen möchte. Vorher kann man (oder sollte sogar) verschiedene Lichtquellen positionieren, da gerade die Lichter dem Raum Atmosphäre geben. Lichter kann man in Farbe und Intensität variieren, sodass man sogar vor einer realen Installation ausprobieren kann, wie bestimmte Lichteffekte aussehen würden.

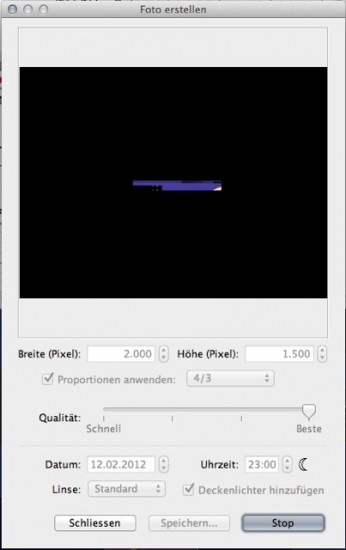

Sobald man damit fertig ist, lässt man das Bild berechnen. In einer Dialogbox kann man die Größe des fertigen "Fotos" festlegen, außerdem die Qualität des Endergebnisses.

Sobald man damit fertig ist, lässt man das Bild berechnen. In einer Dialogbox kann man die Größe des fertigen "Fotos" festlegen, außerdem die Qualität des Endergebnisses.

Klar: je höher die Qualität, desto länger dauert das Berechnen. Es bietet sich also an, sich erst eine kleine Vorschau in schlechter Qualität errechnen zu lassen und wenn man damit zufrieden ist, das finale Bild zu rendern.

Die Ergebnisse einer Berechnung in bester (langsamer) Qualität können sich sehen lassen. Je nach verwendeten Objekten sehen die errechneten Bilder ungemein lebensecht aus und zumindest ich ertappe mich seit Tagen immer wieder dabei, den virtuellen Raum noch ein wenig hier und da zu optimieren, um ihn noch mehr wie das Original aussehen zu lassen.

Wenn man sich einmal eingearbeitet hat (was für eine so möchtige Software erstaunlich schnell geht), dann sind Änderungen eine Sache von Sekunden und Wartezeiten entstehen nur, wenn ein neues Bild berechnet wird.

Fazit - Für wen ist Sweet Home 3D?

Ich kann einfach nur jedem, der von seinem Kino Fotos aus ungewöhnlichen Blickwinkeln haben möchte, empfehlen, sich ein wenit mit Sweet Home 3D zu beschäftigen. Die Software ist ungemein mächtig, ohne dabei den Anfänger mit komplizierten Funktionen zu erschlagen, und bietet eine hohe Qualität der gerenderten Fotos. Da Sweet Home 3D außerdem noch kostenlos ist, spricht eigentlich nichts dagegen, es einfach einmal auszuprobieren.

da ich in den letzten zwei Wochen extrem viele Anfragen bekommen habe, in denen es darum ging, mit welcher Software ich die 3D-Ansichten unseres Kellers erstellt habe, möchte ich heute einen kleinen Einblick in den kostenlosen Raum-Designer Sweet Home 3D geben.

Mit Sweet Home 3D kann man auf relativ einfach Art und Weise Räume (sogar ganze Häuser) nachbauen und diese dann virtuell begehen oder hochwertige Bilder mit frei wählbaren Perspektiven rendern lassen (das sind dann die Bilder, die es in meiner Galerie zu bewundern gibt).

Aber wie funktioniert das alles?

Zuerst lädt man sich unter www.sweethome3d.com/de/index.jsp das Programm für entweder für Windows, Linux oder Mac OS (das ist die Version, die ich verwende) herunter.

Dann fängt man an, mittels des intuitiven Editors zuerst die Raumwände zu bauen und so den Grundriss des Raums zu definieren.

Dann fängt man an, mittels des intuitiven Editors zuerst die Raumwände zu bauen und so den Grundriss des Raums zu definieren.All dies geschieht aus der Vogelperspektive (oben rechts), man kann Bemaßungen einfügen, hinein und heraus zoomen und sich jederzeit mit einem frei positionierbaren "virtuellem Ich" ein Bild vom aktuellen Stand des "Bauvorhabens" machen (unten rechts).

Während des Bauens wird vom Programm kontinuierlich eine Liste der verwendeten Objekte geführt (unten links), aus der man einzelne Objekte direkt auswählen und deren Parameter (Maße, Beschaffenheit, Farbe, Position im Koordinatensystem) ändern kann. Gerade wenn man später dann viele Objekte im Raum platziert hat, die sich evtl. auch überlagern, ist diese Objekt-Liste sehr nützlich.

Sweet Home 3D kommt bereits mit einer großen Bibliothek an Objekten, sei es Möbel, Lichtquellen, Fenster, Treppen etc. Diese liegen in Format ".dae" vor und man findet per Google auch viele zusätzliche Modelle, die man dann in den eigene Konstruktionen verwenden kann.

Gerade Google stellt sich bei der Suche nach passenden Objekten als sehr hilfreich heraus. Es gibt nämlich von Google selbst eine eigene 3D-Software namens "Sketchup" und für deren Modelle bietet Google eine eigene Suchmaschine an (sketchup.google.com/3dwarehouse/).

Das hat mir persönlich die lebensechte Konstruktion meines Keller sehr erleichtert, da es z.B. unzählige Möbel von IKEA im Format von Google Sketchup gibt. Auch meine Klipsch-Lautsprecher habe ich gefunden und konnte sie dann, ohne sie selbst erst bauen zu müssen, einfach in meinem Raum platzieren.

Ok, nicht ganz so einfach, denn die Modelle aus Google Sketchup liegen im Format ".skp" vor, mit dem Sweet Home 3D nichts anfangen kann.

Um sie dann doch nutzen zu können, habe ich mir die Test-Version von Google Sketchup Pro heruntergeladen. Diese kann man 8 Stunden lang testen und bietet die Möglichkeit an, skp-Objekte als dae-Objekte zu exportieren.

Damit ist es dann eine Sache von wenigen Minuten, einen Raum mit authentischen Objekten zu füllen. Sollten einzelne Dinge nicht auffindbar sein (z.B. die eigenen Poster oder Kino-Schilder), dann können solche einfachen Objekte unkompliziert nachgebaut werden. Ein Poster ist dann z.B. ein Quader mit einer dicke von 0,5 cm, dem man als Textur für die Vorderseite eben das Postermotiv zuweist.

Sobald man den Raum mit allen seinen Objekten konstruiert hat, sucht man mit dem "virtuellen Ich" die erste Perspektive aus, von der aus man ein "Foto" des Raums machen möchte. Vorher kann man (oder sollte sogar) verschiedene Lichtquellen positionieren, da gerade die Lichter dem Raum Atmosphäre geben. Lichter kann man in Farbe und Intensität variieren, sodass man sogar vor einer realen Installation ausprobieren kann, wie bestimmte Lichteffekte aussehen würden.

Sobald man den Raum mit allen seinen Objekten konstruiert hat, sucht man mit dem "virtuellen Ich" die erste Perspektive aus, von der aus man ein "Foto" des Raums machen möchte. Vorher kann man (oder sollte sogar) verschiedene Lichtquellen positionieren, da gerade die Lichter dem Raum Atmosphäre geben. Lichter kann man in Farbe und Intensität variieren, sodass man sogar vor einer realen Installation ausprobieren kann, wie bestimmte Lichteffekte aussehen würden. Sobald man damit fertig ist, lässt man das Bild berechnen. In einer Dialogbox kann man die Größe des fertigen "Fotos" festlegen, außerdem die Qualität des Endergebnisses.

Sobald man damit fertig ist, lässt man das Bild berechnen. In einer Dialogbox kann man die Größe des fertigen "Fotos" festlegen, außerdem die Qualität des Endergebnisses. Klar: je höher die Qualität, desto länger dauert das Berechnen. Es bietet sich also an, sich erst eine kleine Vorschau in schlechter Qualität errechnen zu lassen und wenn man damit zufrieden ist, das finale Bild zu rendern.

Die Ergebnisse einer Berechnung in bester (langsamer) Qualität können sich sehen lassen. Je nach verwendeten Objekten sehen die errechneten Bilder ungemein lebensecht aus und zumindest ich ertappe mich seit Tagen immer wieder dabei, den virtuellen Raum noch ein wenig hier und da zu optimieren, um ihn noch mehr wie das Original aussehen zu lassen.

Wenn man sich einmal eingearbeitet hat (was für eine so möchtige Software erstaunlich schnell geht), dann sind Änderungen eine Sache von Sekunden und Wartezeiten entstehen nur, wenn ein neues Bild berechnet wird.

Fazit - Für wen ist Sweet Home 3D?

Ich kann einfach nur jedem, der von seinem Kino Fotos aus ungewöhnlichen Blickwinkeln haben möchte, empfehlen, sich ein wenit mit Sweet Home 3D zu beschäftigen. Die Software ist ungemein mächtig, ohne dabei den Anfänger mit komplizierten Funktionen zu erschlagen, und bietet eine hohe Qualität der gerenderten Fotos. Da Sweet Home 3D außerdem noch kostenlos ist, spricht eigentlich nichts dagegen, es einfach einmal auszuprobieren.

Raumakustik-Optimierung mit CARA 2.2 Plus

17. März 2012Hallo zusammen,

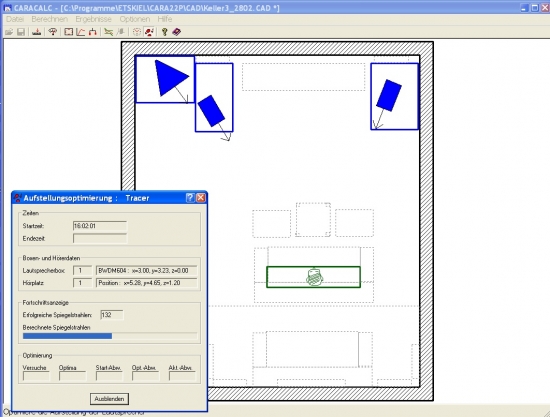

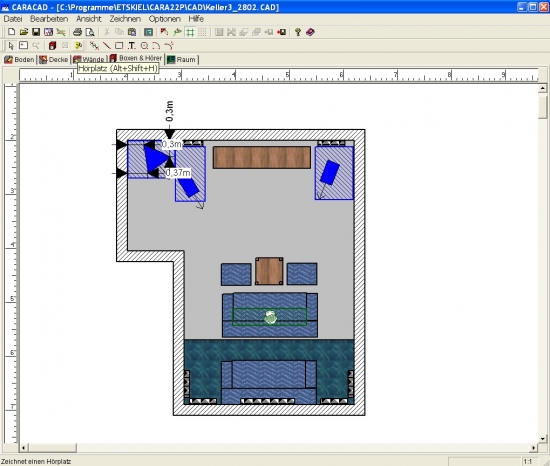

nachdem ich in den letzten Wochen mal wieder nach einer rechnergestützten Möglichkeit gesucht habe, die Akustik in unserem Kinokeller zu optimieren, bin ich auf die schon viele Jahre alte Software CARA 2.2 Plus gestoßen.

CARA besteht im Grunde genommen aus 2 Modulen:

CAD-Modul: Hier baut man den eigenen Raum inkl. Möbel, Wand- und Bodenbelägen, absorbierenden Flächen und natürlich Lautsprechern so gut es geht nach

Rechen-Modul: Hiermit kann man sich dann basierend auf dem im CAD-Modul gebauten Raum u.a. eine Optimierung von Lautsprecher-Positionen und Sitzplatz berechnen lassen.

CARA bietet noch sehr viel mehr, mit dem ich mich bisher nicht näher beschäftigt habe, es ging mir in erster Linie erst einmal um die Optimierungs-Berechnung und von der berichte ich heute hier.

Raum bauen

Zuerst baut man also seinen Raum nach. CARA ist da sehr flexibel und nicht nur auf rechteckige Räume begrenzt. In unserem Keller gibt es z.B. eine kleine Nische, die ich ohne viel Aufwand mit einbauen konnte. Generell führt CARA über einen Assistenten durch die grundsätzliche Anlage eines Raums. hier werden Maße abgefragt sowie die Beschaffenheit von Boden, Decke und Wänden festgelegt.

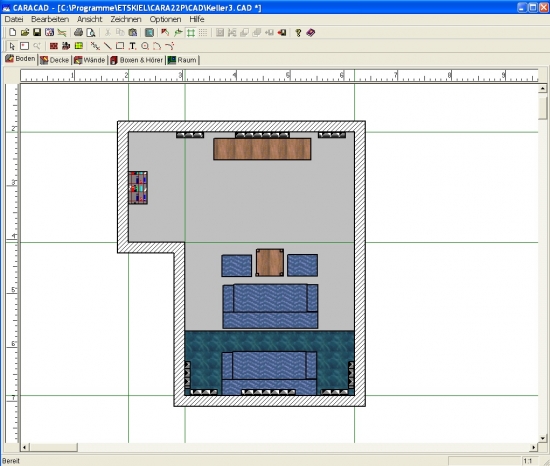

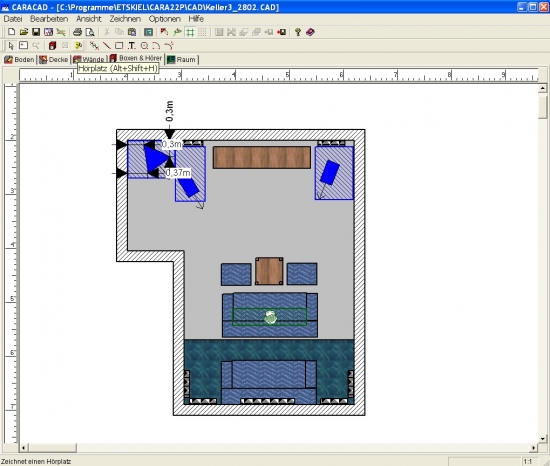

So sieht dann das Ergebnis für meinen Raum aus. Die hintere Couch steht auf einem Podest, man kann auch gut die Absorber in den hinteren Raumecken und hinter den Lautsprechern vorne erkennen.

Sämtliche Möbelstücke sucht man sich entweder aus einer leider nicht sehr großen Möbelbibliothek aus oder baut sie sich als 3D-Objekte selbst. Es stehen zahlreiche Materialien zur Verfügung, die man den Objekten zuweisen kann und die dann deren Absorbtionsverhalten bestimmen.

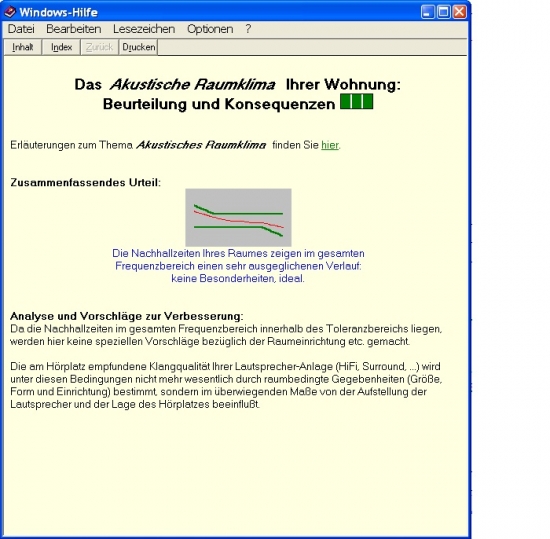

Akustisches Raumklima bewerten

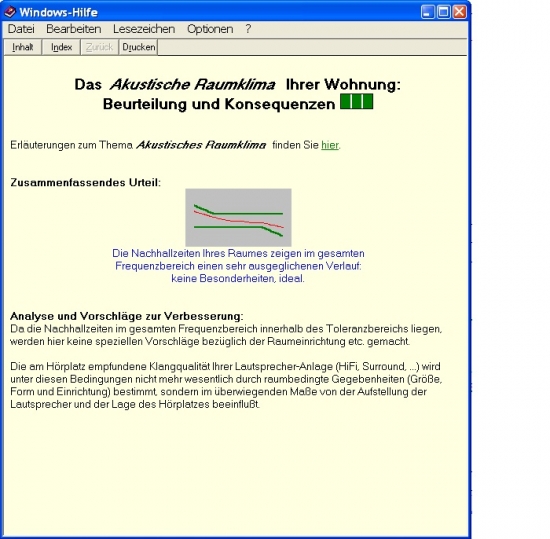

An dieser Stelle kann man sich schon einmal eine Einstufung des akustischen Raumklimas geben lassen. Hier werden die akustischen Eigenschaften des Raums in Textform bewertet, alternativ kann man sich auch verschiedene Graphen zur eigenen Interpretation einblenden lassen:

Lautsprecher aufstellen

Danach stellt man die Lautsprecher in den Raum. Auch hier kann man auf eine bestehende Datenbank zurückgreifen, in der aber leider neuere Lautsprecher nicht mehr drin sind. Man kann sich aber mittels der technischen Daten der eigenen Lautsprecher auch selbst Modelle bauen. Das war bei mir beim Subwoofer Klipsch RT-10D der Fall. Der hat einen dreieckigen Grundriss sowie eine Aktiv-und zwei Passiv-Membranen. Auch solche Ding werden unterstützt.

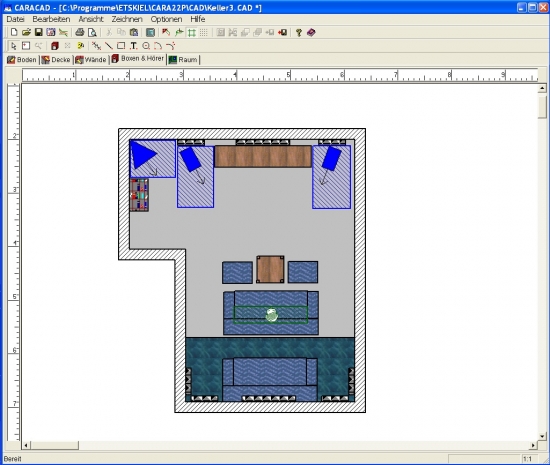

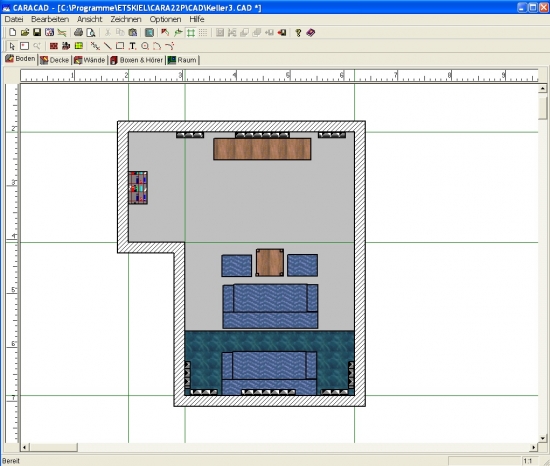

Wie man sieht, stehen nun vorne in Blau die 3 Lautsprecher, die ich in die Berechnung der Optimierung mit integrieren möchte. Der schraffierte Bereich um die Lautsprecher herum definiert den Bereich, in dem die Lautsprecher verschoben werden könnten.

Gleiches gilt für den Hörplatz (grüner Kopf auf dem vorderen Sofa), auch hier kann man angeben, in welchem Rahmen man diesen verändern kann.

Jetzt noch mal schnell schauen, wie der Raum in 3D aussieht und dann geht's los.

Jetzt wird gerechnet

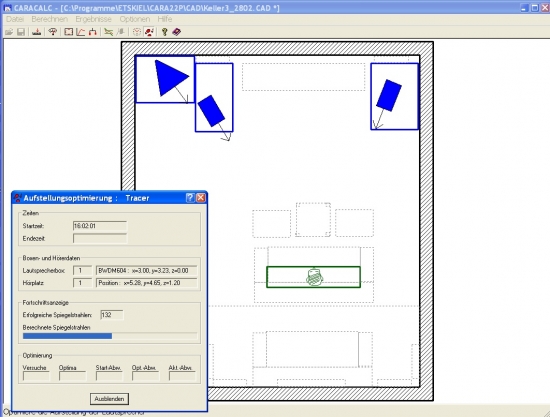

Danach geht's dann ins Berechnungs-Modul. Hier spielt die Software dann tausende verschiedene Kombinationen aus Boxen-Positionen und Hörplätzen durch und ändert immer, wenn eine noch bessere Kombination gefunden wurde, die Positionen von Lautsprecher und/oder Hörplatz auf dem Bildschirm.

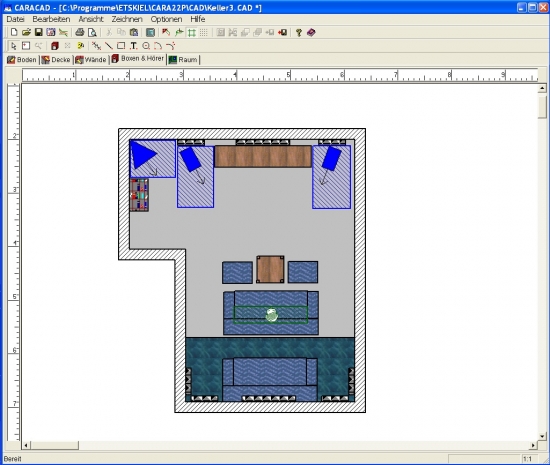

Als Ergebnis sieht man nun hier, wohin die Lautsprecher verschoben worden sind (Hinweis: Vor Start der Berechnung war der Hörplatz ganz links auf der Couch, weil dort die Basswiedergabe bei der alten Subwoofer-Position besser war als mittig auf der Couch).

Was hat das nun alles gebracht?

An sich bin ich mit der Wiedergabequalität meiner Hauptlautsprecher sehr zufrieden, was mich aber immer schon gestört hat, war die Basswiedergabe des Subwoofers. Die war nicht sonderlich druckvoll und irgendwie nur auf dem ganz linken Platz auf der Sofa einigermaßen erträglich.

Ich hatte daher schon seit Wochen immer mal wieder den Subwoofer verschoben, ja, ihn sogar in der Höhe verstellt.

Bisher stand der Sub immer ganz in der Raumecke (dafür ist der Klipsch auch vorgesehen) und die empfohlene Optimerung sieht nun so aus:

Und was soll ich sagen? Nachdem ich den Subwoofer nach oben gezeigten Werten verschoben hatte (es handelt sich dabei nicht um riesige Veränderungen) und den Sitzplatz in der Mitte eingenommen hatte, war der Bass auf einmal so, wie ich ihn mir gewünscht habe. Nicht ein bisschen besser, nein, massiv besser.

Somit hat sich der Einsatz von CARA 2.2 plus für mich absolut gelohnt und ich kann die Software nur empfehlen.

Berechnung dauert eine Weile

Die Berechnung bis zu o.g. Ergebnis hat übrigens 2 Tage gedauert (auf einem Laptop mit Windows XP und Intel Core2Duo-Prozessor mit 1.83 Ghz) und ca. 10.000 Berechnungen benötigt. Generell merkt man der Software von der Bedienung her an, dass sie schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Wenn man sich daran aber wieder gewöhnt hat, dann kommt man gut voran.

Viele Möglichkeiten

Wie schon eingangs erwähnt, kratzt man mit der Berechnung der Aufstellungsoptimierung nur an der Oberfläche von CARA. Wen es interessiert, der sollte einfach mal auf der Website www.cara.de vorbeschauen.

Und was kostet der Spaß jetzt?

Ich hatte mich für das CARA 2.2 Plus PowerPack entschieden. Dabei erhält man neben der eigentlichen Software noch eine CD-ROM mit Tutorial-Videos (sehr gut gemacht meiner Meinung nach und mit einem sehr guten Sprecher vertont) und die CARA-Test-CD mit Testtönen. Dafür werden dann € 69 zzgl. Versandkosten fällig. Sicherlich kein kleiner Betrag, aber wenn ich die tatsächlich hörbare Verbesserung und die Lösung meiner Bass-Probleme bedenke, dann doch eine sehr gute Investition.

Fazit

Wer also mehr über die Akustik des eigenen Hörraums erfahren möchte, der macht mit CARA nichts falsch.

nachdem ich in den letzten Wochen mal wieder nach einer rechnergestützten Möglichkeit gesucht habe, die Akustik in unserem Kinokeller zu optimieren, bin ich auf die schon viele Jahre alte Software CARA 2.2 Plus gestoßen.

CARA besteht im Grunde genommen aus 2 Modulen:

CAD-Modul: Hier baut man den eigenen Raum inkl. Möbel, Wand- und Bodenbelägen, absorbierenden Flächen und natürlich Lautsprechern so gut es geht nach

Rechen-Modul: Hiermit kann man sich dann basierend auf dem im CAD-Modul gebauten Raum u.a. eine Optimierung von Lautsprecher-Positionen und Sitzplatz berechnen lassen.

CARA bietet noch sehr viel mehr, mit dem ich mich bisher nicht näher beschäftigt habe, es ging mir in erster Linie erst einmal um die Optimierungs-Berechnung und von der berichte ich heute hier.

Raum bauen

Zuerst baut man also seinen Raum nach. CARA ist da sehr flexibel und nicht nur auf rechteckige Räume begrenzt. In unserem Keller gibt es z.B. eine kleine Nische, die ich ohne viel Aufwand mit einbauen konnte. Generell führt CARA über einen Assistenten durch die grundsätzliche Anlage eines Raums. hier werden Maße abgefragt sowie die Beschaffenheit von Boden, Decke und Wänden festgelegt.

So sieht dann das Ergebnis für meinen Raum aus. Die hintere Couch steht auf einem Podest, man kann auch gut die Absorber in den hinteren Raumecken und hinter den Lautsprechern vorne erkennen.

Sämtliche Möbelstücke sucht man sich entweder aus einer leider nicht sehr großen Möbelbibliothek aus oder baut sie sich als 3D-Objekte selbst. Es stehen zahlreiche Materialien zur Verfügung, die man den Objekten zuweisen kann und die dann deren Absorbtionsverhalten bestimmen.

Akustisches Raumklima bewerten

An dieser Stelle kann man sich schon einmal eine Einstufung des akustischen Raumklimas geben lassen. Hier werden die akustischen Eigenschaften des Raums in Textform bewertet, alternativ kann man sich auch verschiedene Graphen zur eigenen Interpretation einblenden lassen:

Lautsprecher aufstellen

Danach stellt man die Lautsprecher in den Raum. Auch hier kann man auf eine bestehende Datenbank zurückgreifen, in der aber leider neuere Lautsprecher nicht mehr drin sind. Man kann sich aber mittels der technischen Daten der eigenen Lautsprecher auch selbst Modelle bauen. Das war bei mir beim Subwoofer Klipsch RT-10D der Fall. Der hat einen dreieckigen Grundriss sowie eine Aktiv-und zwei Passiv-Membranen. Auch solche Ding werden unterstützt.

Wie man sieht, stehen nun vorne in Blau die 3 Lautsprecher, die ich in die Berechnung der Optimierung mit integrieren möchte. Der schraffierte Bereich um die Lautsprecher herum definiert den Bereich, in dem die Lautsprecher verschoben werden könnten.

Gleiches gilt für den Hörplatz (grüner Kopf auf dem vorderen Sofa), auch hier kann man angeben, in welchem Rahmen man diesen verändern kann.

Jetzt noch mal schnell schauen, wie der Raum in 3D aussieht und dann geht's los.

Jetzt wird gerechnet

Danach geht's dann ins Berechnungs-Modul. Hier spielt die Software dann tausende verschiedene Kombinationen aus Boxen-Positionen und Hörplätzen durch und ändert immer, wenn eine noch bessere Kombination gefunden wurde, die Positionen von Lautsprecher und/oder Hörplatz auf dem Bildschirm.

Als Ergebnis sieht man nun hier, wohin die Lautsprecher verschoben worden sind (Hinweis: Vor Start der Berechnung war der Hörplatz ganz links auf der Couch, weil dort die Basswiedergabe bei der alten Subwoofer-Position besser war als mittig auf der Couch).

Was hat das nun alles gebracht?

An sich bin ich mit der Wiedergabequalität meiner Hauptlautsprecher sehr zufrieden, was mich aber immer schon gestört hat, war die Basswiedergabe des Subwoofers. Die war nicht sonderlich druckvoll und irgendwie nur auf dem ganz linken Platz auf der Sofa einigermaßen erträglich.

Ich hatte daher schon seit Wochen immer mal wieder den Subwoofer verschoben, ja, ihn sogar in der Höhe verstellt.

Bisher stand der Sub immer ganz in der Raumecke (dafür ist der Klipsch auch vorgesehen) und die empfohlene Optimerung sieht nun so aus:

Und was soll ich sagen? Nachdem ich den Subwoofer nach oben gezeigten Werten verschoben hatte (es handelt sich dabei nicht um riesige Veränderungen) und den Sitzplatz in der Mitte eingenommen hatte, war der Bass auf einmal so, wie ich ihn mir gewünscht habe. Nicht ein bisschen besser, nein, massiv besser.

Somit hat sich der Einsatz von CARA 2.2 plus für mich absolut gelohnt und ich kann die Software nur empfehlen.

Berechnung dauert eine Weile

Die Berechnung bis zu o.g. Ergebnis hat übrigens 2 Tage gedauert (auf einem Laptop mit Windows XP und Intel Core2Duo-Prozessor mit 1.83 Ghz) und ca. 10.000 Berechnungen benötigt. Generell merkt man der Software von der Bedienung her an, dass sie schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Wenn man sich daran aber wieder gewöhnt hat, dann kommt man gut voran.

Viele Möglichkeiten

Wie schon eingangs erwähnt, kratzt man mit der Berechnung der Aufstellungsoptimierung nur an der Oberfläche von CARA. Wen es interessiert, der sollte einfach mal auf der Website www.cara.de vorbeschauen.

Und was kostet der Spaß jetzt?

Ich hatte mich für das CARA 2.2 Plus PowerPack entschieden. Dabei erhält man neben der eigentlichen Software noch eine CD-ROM mit Tutorial-Videos (sehr gut gemacht meiner Meinung nach und mit einem sehr guten Sprecher vertont) und die CARA-Test-CD mit Testtönen. Dafür werden dann € 69 zzgl. Versandkosten fällig. Sicherlich kein kleiner Betrag, aber wenn ich die tatsächlich hörbare Verbesserung und die Lösung meiner Bass-Probleme bedenke, dann doch eine sehr gute Investition.

Fazit

Wer also mehr über die Akustik des eigenen Hörraums erfahren möchte, der macht mit CARA nichts falsch.

Yamaha RX-V3067 - Top-Receiver zum Sparpreis

12. Februar 2012Hallo zusammen,

seit ein paar Wochen verrichtet nun ein Yamaha RX-V3067 seinen Dienst als AV-Schaltzentrale im Kino-Keller seinen Dienst. Er ersetzt damit den Pioneer SC-LX72, der mir seit Januar 2010 treue Dienste geleistet hat.

Warum also ein neuer AV-Receiver, wenn der Alte doch absolut in Ordnung war? Nun... einfach Lust auf etwas Neues :-) Außerdem gibt es den RX-V3067 im Moment zu einem unverschämt günstigen Preis von € 1050, da es sich um ein Auslaufmodell handelt, das vor kurzem vom RX-A3010 ersetzt wurde.

Mit der aktuellen Modellreihe hat Yamaha auch in Europa die "Aventage"-Serie eingeführt, die sich durch einige bauliche Maßnahmen von den Modellen der regulären RX-V-Serie absetzt. Dazu gehören z.B. Verstrebungen im Inneren und ein fünfter Fuß außen direkt unter dem Trafo.

Da aktuelle Tests des RX-A3010 auch durchweg sehr positiv ausgefallen sind, hatte ich an sich dieses Modell für einen Wechsel im Laufe des Jahres angepeilt.

Nach ein wenig Reschersche fand ich dann heraus, dass auch schon der 3067 in Amerika bereits als Modell der Aventage-Serie verkauft wurde, unter der Bezeichnung RX-A3000. Einziger Unterschied zwischen RX-A3000 und RX-V3067: dem 3067 fehlt der fünfte Fuß. Ansonsten sind beide Modelle identisch.

Ein Vergleich der technischen Daten und der Ausstattungsmerkmale zeigte dann, dass der 3067 bereits all das bietet, was auch der aktuelle RX-A3010 bietet. Gut, der 3010 hat 9 anstatt 7 Endstufen eingebaut, da ich aber sowieso nur vorhabe, ein 7.1-System zu befeuern, reicht mir der 3067 vollkommen aus.

Weitere für mich wichtige gemeinsame Ausstattungtsmerkmale umfassen:

- Aktuelle Version des YPAO-Einmesssystem inkl. Winkelmessung/Reflexionen und 8-Positionen-Messung

- 2 komplett getrennte Subwoofer-Ausgänge, die wirklich sehr frei konfiguriert werden können

- Generell ein sehr flexibles Boxen-Setup mit separaten Übergangsfrequenzen für alle Boxen-Paare und Center

- Die Möglichkeit, 2 komplette Boxen-Setups zu verwalten und zwischen ihnen im Betrieb hin und her zu schalten

Das Setup des Receivers war dann auch schnell erledigt. Mit 7 HDMI-Eingängen an der Rückseite und 2 Ausgängen kapituliert er auch vor großen Geräteparks nicht. Die Boxenklemmen machen auch einen sehr hochwertigen Eindruck, klasse!

Das Setup des Receivers war dann auch schnell erledigt. Mit 7 HDMI-Eingängen an der Rückseite und 2 Ausgängen kapituliert er auch vor großen Geräteparks nicht. Die Boxenklemmen machen auch einen sehr hochwertigen Eindruck, klasse!

Ein erster Durchlauf des YPAO-Einmesssystem ist erstaunlicherweise sehr schnell erledigt, kein Vergleich zum minutenlangen pfeifenden und rauschenden MCACC des Pioneer.

Nachdem YPAO seine Arbeit erledigt hat, stellt das System verschiedene Equalizer-Kurven zur Verfügung (Natürlich, Front etc.). Diese können auf den Speicherplatz "Manuell" kopiert und dann dort (wie der Name es vermuten lässt) manuell verändert werden.

Yamaha bedient sich hierbei eines halbparametrischen Equalizers (im Gegensatz zum grafischen EQ des Pioneers). In der Praxis sieht das so aus, dass man aus 28 Frequenzen 7 auswählen kann und diese dann in 0,5db Schritten anheben oder absenken kann und außerdem noch die Filtergüte Q einstellen kann. Die bestimmt, wie sehr sich die Absenkung oder Anhebung einer Frequenz nur genau auf diese eine Frequenz bezieht oder aber auch noch Einfluss auf daneben liegende Frequenzen haben kann.

Insgesamt ist diese EQ-Variante durchaus flexibler als die Variante von Pioneer. Gut ist auch, dass selbst für jeden der beiden möglichen Subwoofer ein PEQ mit 4-Bänden zur Verfügung steht.

Nachdem also alle Einstellungen gemacht waren, musste der Yamaha in ersten Hörtests beweisen, was er denn so drauf hat. Und das war ganz schön viel! Im Gegensatz zum Pioneer öffnet er den Rückraum noch ein ganzes Stück weiter und lässt einen beim Betrachten eines Films sehr schön in die Soundkulisse eintauchen. "Mittendrin statt nur dabei" beschreibt es sehr schön.

Traditionell gibt es bei Yamaha natürlich auch hier ein ganzes Paket an verschiedenen DSP-Programmen, die sowohl Mehrkanal-Ton als auch Stereo-Signale aufpeppen sollen. Der 3067 ist nun bereits mein 4. Yamaha AV-Receiver seit 1994 und wie bisher habe ich auch hier das Gefühl, dass es nur Yamaha hinbekommt, wirklich brauchbare DSP-Programme zur Verfügung zu stellen. Alle Programme kann man selbst in zahlreichen Parametern editieren und sie so dem eigenen Geschmack anpassen. Wenn man z.B. eine Live-CD hört, die in einem kleinen Club aufgenommen wurde, dann kann man mit Wahl eines entsprechenden DSP-Programms die Akustik des Clubs sehr schön in die eigenen vier Wände übertragen. Das ist natürlich immer Geschmacksache, klingt aber auf jeden Fall wesentlich natürlicher als alle DSP-Programme sämtlicher anderer Receiver-Hersteller. Da merkt man den Yamahas einfach die Erfahrung an, die das Unternehmen seit vielen Jahren im Raumklang-Bereich sammeln konnte (Yamaha hat schon die akustischen Gegebenheiten zahlreicher Konzerthallen elektronisch gespeichert, als von Heimkino noch niemand gesprochen hat).

Generell macht der Yamaha also sowohl bei Filmen als auch Musik verdammt viel Spaß! Er spielt sehr druckvoll aber auch sehr fein aufgelöst. Gerade im Pure Direct Modus, der alle internen Beeinflussung wie YPAO, EQs etc abschaltet, hat man den Eindruck, dass rein gar nichts zwischen einem selbst und der Musik steht. Wenn man die Augen schließt, dann verschwinden tatsächlich die Lautsprecher und man sieht den Künstler vor sich. Für meine Ohren hört sich gerade Stereo-Musik in Pure Direct verdammt nah am Begriff "High End" an.

Was bietet der Yamaha sonst noch? Er hat einen HQV Vida Chip, der sich um Deinterlacing und Upscaling sowohl von analogen als uch HDMI-Quellen kümmert. Dabei stehen einem vielfältige Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Generell ist der Yamaha dermaßen tief konfigurierbar, dass es schon ein paar Tage braucht, bis man sich durch alle Optionen einmal durchgearbeitet hat. Diese werden an sich alle sehr übersichtlich präsentiert, aber alleine die schiere Menge erfordert eben ein wenig Zeit zum Ausprobieren. Yamaha liefert direkt 2 Fernbedienungen mit, eine Große und eine Kleine. Die Große hat im unteren Bereich eine Klappe, die seltener benutzte Tasten verbirgt, wobei ich so manche Taste doch öfter nutze. Da ich aber sowieso alles über meine Nevo steuer, macht mir das nichts aus. Der Yamaha spielt übers Netzwerk bereitgestellte Musik ab, greift auf Internet-Radio-Stationen zu und lässt sich per Android und iOS-App steuern, was gerade beim Netzwerk-Zugriff auf Musik nützlich ist, um sich schnell durch Listen zu bewegen.

Fazit: Der Wechsel vom Pioneer auf den Yamaha hat sich für mich gelohnt. Klanglich liegen keine Welten zwischen den Geräten, das habe ich aber auch nicht erwartet. Für einen Preis von momanten gerade mal € 1050 (Listenpreis war € 1750) dürfte man aber Schwierigkeiten haben, einen besser klingenden und ebenso gut ausgestatteten AV-Receiver auftreiben zu können.

seit ein paar Wochen verrichtet nun ein Yamaha RX-V3067 seinen Dienst als AV-Schaltzentrale im Kino-Keller seinen Dienst. Er ersetzt damit den Pioneer SC-LX72, der mir seit Januar 2010 treue Dienste geleistet hat.

Warum also ein neuer AV-Receiver, wenn der Alte doch absolut in Ordnung war? Nun... einfach Lust auf etwas Neues :-) Außerdem gibt es den RX-V3067 im Moment zu einem unverschämt günstigen Preis von € 1050, da es sich um ein Auslaufmodell handelt, das vor kurzem vom RX-A3010 ersetzt wurde.

Mit der aktuellen Modellreihe hat Yamaha auch in Europa die "Aventage"-Serie eingeführt, die sich durch einige bauliche Maßnahmen von den Modellen der regulären RX-V-Serie absetzt. Dazu gehören z.B. Verstrebungen im Inneren und ein fünfter Fuß außen direkt unter dem Trafo.

Da aktuelle Tests des RX-A3010 auch durchweg sehr positiv ausgefallen sind, hatte ich an sich dieses Modell für einen Wechsel im Laufe des Jahres angepeilt.

Nach ein wenig Reschersche fand ich dann heraus, dass auch schon der 3067 in Amerika bereits als Modell der Aventage-Serie verkauft wurde, unter der Bezeichnung RX-A3000. Einziger Unterschied zwischen RX-A3000 und RX-V3067: dem 3067 fehlt der fünfte Fuß. Ansonsten sind beide Modelle identisch.

Ein Vergleich der technischen Daten und der Ausstattungsmerkmale zeigte dann, dass der 3067 bereits all das bietet, was auch der aktuelle RX-A3010 bietet. Gut, der 3010 hat 9 anstatt 7 Endstufen eingebaut, da ich aber sowieso nur vorhabe, ein 7.1-System zu befeuern, reicht mir der 3067 vollkommen aus.

Weitere für mich wichtige gemeinsame Ausstattungtsmerkmale umfassen:

- Aktuelle Version des YPAO-Einmesssystem inkl. Winkelmessung/Reflexionen und 8-Positionen-Messung

- 2 komplett getrennte Subwoofer-Ausgänge, die wirklich sehr frei konfiguriert werden können

- Generell ein sehr flexibles Boxen-Setup mit separaten Übergangsfrequenzen für alle Boxen-Paare und Center

- Die Möglichkeit, 2 komplette Boxen-Setups zu verwalten und zwischen ihnen im Betrieb hin und her zu schalten

Das Setup des Receivers war dann auch schnell erledigt. Mit 7 HDMI-Eingängen an der Rückseite und 2 Ausgängen kapituliert er auch vor großen Geräteparks nicht. Die Boxenklemmen machen auch einen sehr hochwertigen Eindruck, klasse!

Das Setup des Receivers war dann auch schnell erledigt. Mit 7 HDMI-Eingängen an der Rückseite und 2 Ausgängen kapituliert er auch vor großen Geräteparks nicht. Die Boxenklemmen machen auch einen sehr hochwertigen Eindruck, klasse!Ein erster Durchlauf des YPAO-Einmesssystem ist erstaunlicherweise sehr schnell erledigt, kein Vergleich zum minutenlangen pfeifenden und rauschenden MCACC des Pioneer.

Nachdem YPAO seine Arbeit erledigt hat, stellt das System verschiedene Equalizer-Kurven zur Verfügung (Natürlich, Front etc.). Diese können auf den Speicherplatz "Manuell" kopiert und dann dort (wie der Name es vermuten lässt) manuell verändert werden.

Yamaha bedient sich hierbei eines halbparametrischen Equalizers (im Gegensatz zum grafischen EQ des Pioneers). In der Praxis sieht das so aus, dass man aus 28 Frequenzen 7 auswählen kann und diese dann in 0,5db Schritten anheben oder absenken kann und außerdem noch die Filtergüte Q einstellen kann. Die bestimmt, wie sehr sich die Absenkung oder Anhebung einer Frequenz nur genau auf diese eine Frequenz bezieht oder aber auch noch Einfluss auf daneben liegende Frequenzen haben kann.

Insgesamt ist diese EQ-Variante durchaus flexibler als die Variante von Pioneer. Gut ist auch, dass selbst für jeden der beiden möglichen Subwoofer ein PEQ mit 4-Bänden zur Verfügung steht.

Nachdem also alle Einstellungen gemacht waren, musste der Yamaha in ersten Hörtests beweisen, was er denn so drauf hat. Und das war ganz schön viel! Im Gegensatz zum Pioneer öffnet er den Rückraum noch ein ganzes Stück weiter und lässt einen beim Betrachten eines Films sehr schön in die Soundkulisse eintauchen. "Mittendrin statt nur dabei" beschreibt es sehr schön.

Traditionell gibt es bei Yamaha natürlich auch hier ein ganzes Paket an verschiedenen DSP-Programmen, die sowohl Mehrkanal-Ton als auch Stereo-Signale aufpeppen sollen. Der 3067 ist nun bereits mein 4. Yamaha AV-Receiver seit 1994 und wie bisher habe ich auch hier das Gefühl, dass es nur Yamaha hinbekommt, wirklich brauchbare DSP-Programme zur Verfügung zu stellen. Alle Programme kann man selbst in zahlreichen Parametern editieren und sie so dem eigenen Geschmack anpassen. Wenn man z.B. eine Live-CD hört, die in einem kleinen Club aufgenommen wurde, dann kann man mit Wahl eines entsprechenden DSP-Programms die Akustik des Clubs sehr schön in die eigenen vier Wände übertragen. Das ist natürlich immer Geschmacksache, klingt aber auf jeden Fall wesentlich natürlicher als alle DSP-Programme sämtlicher anderer Receiver-Hersteller. Da merkt man den Yamahas einfach die Erfahrung an, die das Unternehmen seit vielen Jahren im Raumklang-Bereich sammeln konnte (Yamaha hat schon die akustischen Gegebenheiten zahlreicher Konzerthallen elektronisch gespeichert, als von Heimkino noch niemand gesprochen hat).

Generell macht der Yamaha also sowohl bei Filmen als auch Musik verdammt viel Spaß! Er spielt sehr druckvoll aber auch sehr fein aufgelöst. Gerade im Pure Direct Modus, der alle internen Beeinflussung wie YPAO, EQs etc abschaltet, hat man den Eindruck, dass rein gar nichts zwischen einem selbst und der Musik steht. Wenn man die Augen schließt, dann verschwinden tatsächlich die Lautsprecher und man sieht den Künstler vor sich. Für meine Ohren hört sich gerade Stereo-Musik in Pure Direct verdammt nah am Begriff "High End" an.

Was bietet der Yamaha sonst noch? Er hat einen HQV Vida Chip, der sich um Deinterlacing und Upscaling sowohl von analogen als uch HDMI-Quellen kümmert. Dabei stehen einem vielfältige Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Generell ist der Yamaha dermaßen tief konfigurierbar, dass es schon ein paar Tage braucht, bis man sich durch alle Optionen einmal durchgearbeitet hat. Diese werden an sich alle sehr übersichtlich präsentiert, aber alleine die schiere Menge erfordert eben ein wenig Zeit zum Ausprobieren. Yamaha liefert direkt 2 Fernbedienungen mit, eine Große und eine Kleine. Die Große hat im unteren Bereich eine Klappe, die seltener benutzte Tasten verbirgt, wobei ich so manche Taste doch öfter nutze. Da ich aber sowieso alles über meine Nevo steuer, macht mir das nichts aus. Der Yamaha spielt übers Netzwerk bereitgestellte Musik ab, greift auf Internet-Radio-Stationen zu und lässt sich per Android und iOS-App steuern, was gerade beim Netzwerk-Zugriff auf Musik nützlich ist, um sich schnell durch Listen zu bewegen.

Fazit: Der Wechsel vom Pioneer auf den Yamaha hat sich für mich gelohnt. Klanglich liegen keine Welten zwischen den Geräten, das habe ich aber auch nicht erwartet. Für einen Preis von momanten gerade mal € 1050 (Listenpreis war € 1750) dürfte man aber Schwierigkeiten haben, einen besser klingenden und ebenso gut ausgestatteten AV-Receiver auftreiben zu können.

Internet ins Kino bringen

11. Februar 2012Hallo zusammen,

nachdem ich vor ein paar Wochen ja auf einen neuen AV-Receiver umgestiegen bin, dachte ich, dass es ja auch endlich mal an der Zeit wäre, im Keller eine funktionierende Internet-Verbindung zu haben.

Folgende Dinge sollten damit laufen:

1.) Musik-Streaming von der NAS zum AV-Receiver

2.) Internet-Radio

3.) Bedienung des AVR mit dem Android-Tablet (gerade bei NAS-Musik sehr übersichtlich)

4.) Komplette Filmverwaltung mit dem Android-Tablet und My Movies Pro

Jetzt haben wir ja an sich unseren WLAN-Router direkt im Wohnzimmer über dem Kino-Raum im Keller aufgestellt. Trotzdem drang über dieses eine Stockwerk kein brauchbares Signal mehr in den Keller.

Ich hatte daher nach einer Möglichkeit gesucht, das bestehende WLAN zu "verlängern". Die Lösung habe ich dabei im Access Point TL-WA801ND von TP-Link gefunden. Das kleine Ding kostet bei Amazon gerade mal € 30 und bietet neben der Verstärkung des WLAN-Signals auch noch einen kabelgebundenen Netzwerk-Anschluss. Den benötige ich, um den AV-Receiver anzuschließen, da der nur eine RJ45-Buchse hat.

Was mir besonders gut gefallen hat, das war die kinderleichte Einrichtung des Access Points. Man schließt ihn per Kabel an den PC an, startet das Konfigurations-Programm von der beiliegenden CD und wird durch alle nötigen Schritte geführt. Nach wenigen Minuten ist der Access Point dann mit dem WLAN verbunden, das vom WLAN-Router bereitgestellt wird. Ob sich Geräte wie iPhone, Tablet oder was auch immer nun direkt über eine Verbindung zum Router oder über den Access Point mit dem Internet verbinden, das merkt man im täglichen Gebrauch nicht, man hat einfach "mehr Internet" im Haus.

Was mir besonders gut gefallen hat, das war die kinderleichte Einrichtung des Access Points. Man schließt ihn per Kabel an den PC an, startet das Konfigurations-Programm von der beiliegenden CD und wird durch alle nötigen Schritte geführt. Nach wenigen Minuten ist der Access Point dann mit dem WLAN verbunden, das vom WLAN-Router bereitgestellt wird. Ob sich Geräte wie iPhone, Tablet oder was auch immer nun direkt über eine Verbindung zum Router oder über den Access Point mit dem Internet verbinden, das merkt man im täglichen Gebrauch nicht, man hat einfach "mehr Internet" im Haus.

So ist es zumindest gedacht - leider war das bei unserem Keller nicht ganz so einfach. Ich hatte nun zwar ein Signal bis ins Kino, welches aber immer wieder gerne abriss. Es reichte für absolute Kleinigkeiten, aber Musik-Streaming war nicht möglich.

Ich habe dann ein wenig rescherschiert und herausgefunden, dass gerade mit Rigips-Platten verschalte Räume extrem "gut" gegen WLAN abschirmen. Mir fiel aber auch auf, dass das Signal, wenn ich den Access Point oben aufs Billy-Regal stelle, durchaus brauchbar war. Nicht weltbewegend gut, aber zumindest war das Signal stabil.

Ich habe mich dann entschieden, eine der beiden Antennen des Access Points gegen eine verstärkte bidirektionale WLAN-Antenne auszutauschen. Auch hier wurde ich bei Amazon im Sortiment von TP-Link fündig.

Meine Wahl fiel auf das Modell TL-ANT2408C (Kostenpunkt € 12). Diese Antenne ist ca. 30 cm hoch, steht auf einem stabilen Magnetfuß und hat ein ca. 1,5 m langes Kabel.